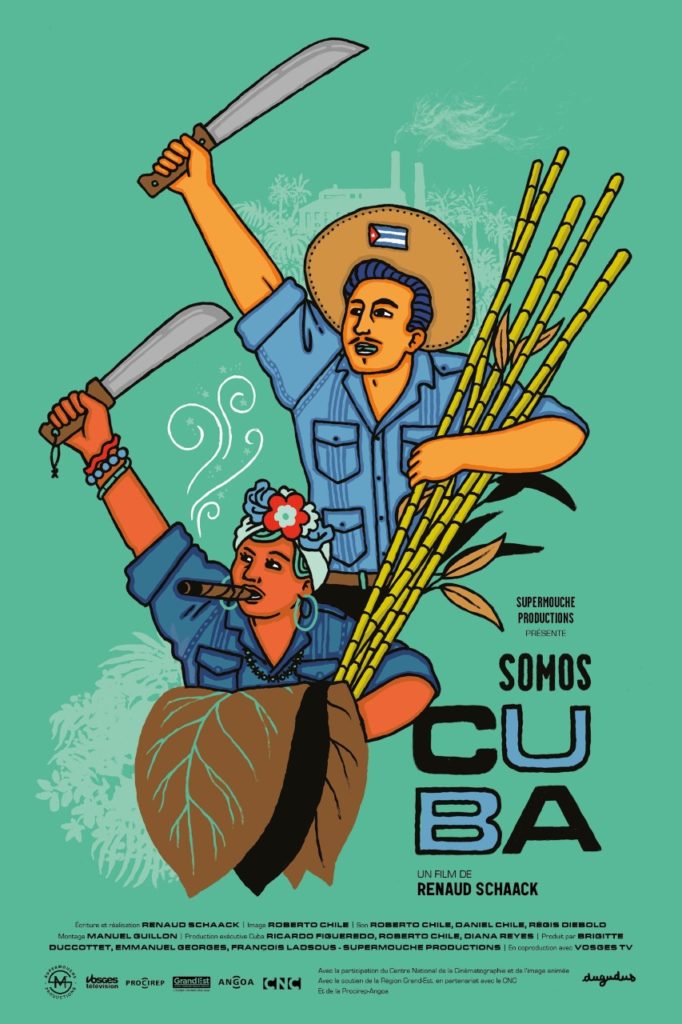

Somos Cuba, sur la route du sucre et du tabac

Renaud Schaack | France | 85' | 2022

Le sucre et le tabac sont les deux composantes essentielles de l’identité cubaine. Ils ont régné pendant plusieurs siècles sur la grande île. Cependant, à l’aube du XXIe siècle, la production de sucre s’est effondrée alors que le tabac connaît la prospérité.

À travers un voyage spatial et temporel entre les mondes du sucre et du tabac, ce film explore une identité métisse en devenir. Il évoque des cultures et des imaginaires. Il raconte une histoire tourmentée dont Cuba est sur le point d’écrire une nouvelle page.

Projection le lundi 21 mars à 18h10

Le réalisateur

Renaud Schaack

Cela fait maintenant plus de 20 ans que ce réalisateur, diplômé de l’Institut Européen du Cinéma de Nancy, est tombé sous le charme de Cuba. Arrivé un peu au hasard, il s’est laissé séduire par l’âme et l’histoire de cette île. A travers ses nombreuses productions cinématographiques, telles que Cuba : une utopie blessée (2006) ou Haydée et Célia : quand le Révolution s’est faite femme (2011), c’est cet amour de Cuba et de son peuple que Renaud Schaack essaie de nous transmettre.

Pour aller plus loin...

La transculturation est un processus qui définit en définitive l’identité de notre nation telle que nous la connaissons et la vivons aujourd’hui.

« Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar » est le livre de référence de Don Fernando Ortiz (1881-1969) pour comprendre l’ADN de ce que nous appelons la « cubanía », et il a 81 ans. Près d’un siècle après son existence, le titre

est si contemporain qu’il continue d’être une boussole nécessaire pour approfondir le domaine des études culturelles sur l’île et dans l’ensemble de l’Amérique latine.

Cet essai, initialement publié en 1940, est une étude détaillée du processus de formation et de consolidation de notre culture et de notre identité.

« Contrapunteo… » est un livre sui generis et ingénieux, né d’une vision de l’avenir. Pour le concevoir, Ortiz, figure de proue de l’anthropologie cubaine, s’est penché sur le tabac et le sucre, les deux principaux produits agricoles cubains du passé.

« La canne à sucre et le tabac sont tous deux contrastés », déclare Don Fernando dans le livre, où il explique également que « pour notre tabac, le monde entier est un marché, et pour notre sucre, un seul marché dans le monde ». Centripetalisme et centrifugation. Cubanité et étrangeté. Souveraineté et colonialisme. Une couronne hautaine et un sac humble ».

Tout au long du texte, ces différences entre les deux types de culture sont soulignées jusqu’à ce qu’elles se complètent dans la communauté d’une même histoire socio-économique : « le sucre et le tabac sont également enchevêtrés dans la même intrigue », écrit Ortiz.

Pour une meilleure et plus placide narration, l’ethnologue et linguiste construit une paire de protagonistes pour son livre : « don Tabaco » et « doña Azúcar ». Les deux plantes sont des figures rhétoriques et toute l’histoire qui les entoure explique chaque branche de l’arbre généalogique de l’identité cubaine.

De cette manière, avec un langage populaire et plein d’esprit, avec aussi quelques scènes bouffonnes, Ortiz tisse une étude culturelle et socio-économique sans pareil. Pour nommer l’ensemble du processus, Don Fernando crée un concept perturbateur : la transculturation.

« Nous comprenons que le terme de transculturation exprime mieux les différentes phases du processus transitif d’une culture à une autre, car celui-ci ne consiste pas seulement à acquérir une culture nouvelle et différente, ce qui est ce qu’indique à proprement parler le mot anglais ‘acculturation’, mais le processus implique aussi nécessairement la perte ou le déracinement d’une culture antérieure, ce qui pourrait être appelé déculturation, et, en outre, il signifie la création conséquente de nouveaux phénomènes culturels qui pourraient être appelés néo-culturation », argumente l’auteur dans l’essai.

Avec son néologisme, Fernando Ortiz, juriste devenu anthropologue, observe et étudie les lieux où « ils s’agitent, s’entremêlent et se désagrègent dans la même agitation sociale (…) Mestizaje de cocinas, mestizaje de razas, mestizaje de culturas. Un bouillon dense de civilisation qui bouillonne dans la cuisinière des Caraïbes », explique-t-il dans l’essai.

De cette façon, la transculturation expose la manière dont les cultures se perdent et, à leur tour, s’enrichissent dans les processus d’affrontement avec d’autres cultures. Même dans cet avortement culturel où les identités s’affrontent, une nouvelle culture peut naître et se consolider.

Dans un article intitulé » La transculturation comme clé de compréhension des phénomènes historico-sociaux « , publié en 2018 dans la » Revista Caribeña de Ciencias Sociales « , la professeure cubaine Vivian Cherdys Noblet Valverde, spécialiste en Culture et identité, Indisciplines sociales et Condition humaine et universitaire à l’Université d’Oriente (Cuba), soutient que le » concept de transculturation évolue de l’étude de l’afro et de l’hispanique à la synthèse, sans préfixe ni suffixe, qui porte le nom de : cubanidad ; en d’autres termes, vers la culturation ou la création d’une culture cubaine. Il nous a donc laissé en héritage une vision intégrale de la Cubanidad, qui est le point de départ de ce qui devait être fait ».

Ainsi, plutôt que de paraître négatif, ce phénomène en soi ne l’est pas nécessairement. C’est un processus qui définit en fin de compte l’identité de notre nation telle que nous la connaissons et la vivons aujourd’hui.

Depuis quelques décennies, la canne à sucre est enterrée comme principale activité économique de Cuba. Mais le rhum (un de ses dérivés) est, avec le tabac, le produit vedette des exportations cubaines. Ce couple créole est également l’un des plus grands clichés de Cuba dans l’imaginaire du touriste. « A lo cubano botella’e ron/ tabaco habano… », dit la chanson à succès internationalisée par Los Orishas.

L’étude de la transculturation et du mélange dont nous sommes issus aide à résister, contribue à la non-disparition de ces manifestations culturelles régionales et authentiques. En fait, retracer les pas de Don Fernando Ortiz à travers son livre octogénaire, c’est sauvegarder notre diversité et notre identité cubaines.

Source : https://oncubanews.com/canaldigital/galerias/por-el-camino/la-mixtura-que-nos-da-vida/

Le tabac est extrêmement important pour les Cubains et fait donc indubitablement partie de leur identité et de leur culture, ce qui se révèle à travers des événements essentiels de leur histoire, à commencer par le moment où les Espagnols sont entrés en contact avec la feuille.

C’est un véritable protagoniste des traditions, des légendes, des mythes et même des religions des Cubains, ainsi qu’un produit aussi emblématique que la canne à sucre, et sur le compte duquel le pays s’est construit et la nation s’est forgée.

L’identité culturelle cubaine met les cigares de la Havane au premier plan pour de nombreuses raisons et de multiples façons, tant dans la langue que dans l’histoire nationale, les arts plastiques, l’architecture et même le paysage.

Un bon exemple en est le mot habano lui-même, que le dictionnaire de l’Académie royale espagnole définit comme « appartenant ou se rapportant à La Havane, par extension à l’île de Cuba et en particulier au tabac de La Havane ».

Ainsi, même dans la géographie cubaine, les cigares de la Havane ont des implications identificatoires, et c’est aussi un thème majeur de la tradition lithographique, dans le progrès et la prospérité de laquelle les exigences d’image des différents producteurs et propriétaires ont pesé lourd.

Il en a été de même pour l’architecture, si l’on se souvient que le tabac a imposé un critère de construction à grande échelle pour les usines, afin d’accueillir toutes les étapes du processus de production dans un même bâtiment.

Poètes, peintres, sculpteurs, photographes et même hommes politiques ont trouvé une force particulière dans le tabac de leur terre et ont été accompagnés par lui, comme une amulette.

L’image de la légende révolutionnaire connue dans le monde entier sous le nom de Che, est dans la mémoire de tout Cubain le légendaire combattant de la guérilla avec un tabac aux lèvres…

Ou celle de l’idole sonero Compay Segundo, qu’il semble impossible de trouver dans une archive sans un cigare à la main, car, en plus d’être un Cubain de naissance, il était en son temps un buraliste de métier.

Au sujet du tabac, l’écrivain, ethnologue et président de l’Union nationale des écrivains et artistes de Cuba, Miguel Barnet, a déclaré dans une interview : (RR) « fumer du tabac est pour les hommes sereins… le tabac est comme le roman à la littérature ; et la cigarette est comme l’histoire ».

Le 27 octobre 1492, l’expédition espagnole avait atteint l’île des Antilles ; et parmi les événements curieux des premiers instants, les émissaires de Colomb ont détecté que certains Indiens mettaient des sortes de tubes de feuilles dans leur bouche.

Dans leur habitude naissante de fumer, ils utilisaient un instrument en forme de Y qui, pour certains, était une cojiba, cohoba ou cohiba, d’où vient le nom de la marque la plus emblématique de Cuba, les cigares de la Havane.

Dès lors, au milieu des haines et des affrontements, le tabac fait peu à peu son chemin et devient un produit commercial et une source de richesse, avec des adeptes aussi extravagants que Francis Drake et le corsaire John Hawkins, qui, au XVIe siècle, aimaient « garnir » leurs excès d’un tabac à la bouche.

Bien sûr, rien n’est plus patriotique et identifiant dans l’histoire de Cuba, associé au tabac, ni plus important dans la chronologie de sa lutte pour l’indépendance, que la période de préparation de la guerre de 1895 par le Héros national, José Martí, avec les cultivateurs de tabac de Tampa, Key West et New York, aux États-Unis.

Et fondamentalement, le fait que le révolutionnaire cubain ait envoyé l’ordre du soulèvement initial du 24 février 1895 avec une boîte de cigares, à l’intérieur d’un cigare, est le geste le plus éloquent et sans équivoque de ce que le tabac peut représenter pour les Cubains.

Martí lui-même résumait ainsi ce que le tabac représente dans l’identité nationale : feuille d’indien, consolation des méditants, délice des rêveurs, architectes de l’air, sein odorant de l’opale ailée.

Plus qu’une simple feuille exportable ou que les volutes de fumée qui font le bonheur de ceux qui les dégagent, le tabac est un élément essentiel de l’identité et de la culture nationales.

Source : https://www.cubaconecta.com/cultura/articulos/2018-01-11-u43-e42-tabaco-identidad-cubano

Ceux qui ont vécu plus longtemps se souviennent avec nostalgie des champs de canne à sucre denses qui s’étendaient de part et d’autre des routes et autoroutes en de nombreux endroits de Camagüey, sans que l’œil puisse atteindre le bout des plantations.

Pour diverses raisons, ce n’est pas la réalité dans les champs aujourd’hui, et non pas parce que la terre a cédé la place à d’autres objectifs économiques, mais parce que des buissons de marabú impénétrables poussent sur elle.

Les raisons ont été évaluées par ceux qui doivent changer ce panorama, car même si l’économie cubaine a incorporé d’autres lignes et secteurs pour le développement du pays, celui-ci, le secteur du sucre, continue d’être décisif pour les exportations, la substitution des importations, le soutien de diverses industries et la fabrication de dérivés avec différentes applications.

Dans une interview accordée à Grupo Empresarial Azcuba, le Dr Eusebio Leal Spengler, historien de La Havane, a exprimé son aspiration à ce que l’île retrouve ses premières places : « J’espère ardemment qu’un jour Cuba ne devra plus faire venir du sucre de partout pour sucrer son café ».

Et effectivement, des pas ont été faits dans la relance de la canne à sucre, mais il est urgent d’atteindre cet objectif plus rapidement, et les rendements élevés et soutenus dans certaines unités montrent que ce n’est pas une utopie.

La canne à sucre, plus qu’une matière première pour une sucrerie, est une identité, une culture et une tradition. L’histoire de Cuba tourne, dans une large mesure, autour de l’herbe douce qui a provoqué des larmes, des effusions de sang et divisé des familles, mais qui a aussi uni, servi de berceau à la Révolution et apporté la joie aux bateyes.

Espérons que, dans un avenir pas si lointain, les deux côtés des routes et autoroutes seront à nouveau couverts de plantations de canne à sucre ; celles qui ne laisseront pas une sucrerie s’arrêter, et qui fourniront un guarapo rafraîchissant à mi-chemin du voyage.

Source : https://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/99723:la-cana-de-azucar-un-simbolo-de-la-identidad-y-la-economia-cubanas-audio

Parler du sucre à Cuba, c’est parler de l’idiosyncrasie des Cubains, de leur identité, de leur culture, car c’est un élément de base dans la conception de composantes aussi fondamentales que la conscience nationale, l’architecture, la géographie, la danse, la musique, voire la composition ethnique. En outre, la culture du sucre revêt une grande importance à la lumière des changements actuels de la société cubaine.

Comme l’a dit Miguel Barnet (2005:6) : « Le sucre a uni Cuba. La culture qui a été générée dans sa sphère constitue aujourd’hui la culture nationale. Le batey, réserve fermée, cellule fondamentale, a contribué à la fusion intégratrice de toutes les valeurs originelles de notre pays (…) où toutes les manifestations qui constituent notre patrimoine spirituel et matériel se rejoignent dans une étreinte déterminante ».

Les plantations sucrières ont survécu jusqu’à aujourd’hui en tant que monuments du passé sucrier de l’île, indépendamment du nombre d’habitants et du développement socio-économique. Dembicz (1989:64) affirme que dans ces structures de population, il existe un phénomène de concentration de la main-d’œuvre, car « le centre de travail le plus important est la sucrerie, qui absorbe (…) au moins 80 % de la main-d’œuvre employée. (…) Les autres pôles d’emploi et les autres activités socio-économiques (…) occupent une place secondaire ».

Cette caractéristique se répète avec une similitude presque égale partout où la route du sucre traverse le pays. Le reste des activités socio-économiques est subordonné à l’activité centrale, à sa fonction industrielle, au fait d’être le support matériel qui garantit les conditions nécessaires à la production de sucre. En d’autres termes, le sucre a également façonné la main-d’œuvre cubaine. Il a apporté « (…) la lignée sucrière et le savoir-faire collectif (…) du travail que nous avons formé au cours des siècles » (Martín ; 2005:29).

Ce rôle a été fondamental dans l’articulation de la culture du travail à Cuba, l’instrument d’insertion de l’île et de ses habitants dans le processus naturel de mondialisation de l’histoire de la nation. Martín (2005 : 31) affirme que « nous sommes ce que nous produisons, ce que nous consommons, ce que nous créons et ce que nous rêvons. Tout cela nous inscrit dans l’histoire, et notre inscription a la couleur, le goût et la texture du sucre, l’odeur de ses miels ».

Pour y parvenir, il a fallu partir de la sucrerie, petite cellule germinale du grand complexe sucrier, où des processus hétérogènes et divers se déroulent entre les groupes ethniques qui interagissent, fondamentalement les Espagnols, les Créoles et les ethnies africaines qui ont été amenées de force pour soutenir la production sucrière.

Les cultures africaines ont reçu un impact qui les a fait varier entre elles et par rapport aux Blancs, pour donner naissance à une nouvelle forme de culture, dans laquelle ces derniers ont également été « infectés ». Cette action de prise et de décantation, que Fernando Ortiz (1983:137) appelle transculturation, est ce qui définit le Cubain comme peuple, comme nation, dans une idiosyncrasie composée de facteurs d’origines diverses.

Après la révolution haïtienne, Cuba est devenu le premier producteur de sucre au monde. Cette situation a consolidé une industrie de monoculture dans la nation qui a conduit à son insertion sur le marché. Malgré cette réussite de la sacraocratie cubaine, la plantation d’esclaves a continué à être appliquée dans le pays comme une forme fondamentale d’exploitation, une question qui contredit les nouveaux airs de modernité que la bourgeoisie cubaine essayait de cimenter.

Le phénomène du sucre cubain a conduit ce système de plantation à acquérir des nuances différentes de celles que l’on trouvait dans les Antilles anglaises, surtout après l’entrée en jeu du capital nord-américain, qui allait occuper l’horizon de l’île avec les grands domaines de canne à sucre du XXe siècle. Ce modèle de plantation monofonctionnelle était spécialisé exclusivement dans la culture et la production de la canne à sucre.

Dembicz (1989 : 14) explique qu’à cette époque, l’ancien terme ingenio n’était plus utilisé et a été remplacé par le terme central, dont les fonctions ne se limitaient pas au broyage de sa propre canne, mais aussi aux plantations monofonctionnelles. Ces derniers, avec le temps, ont été appelés colonies de cannes et leurs propriétaires ou locataires, colons, un aspect qui sera traité plus loin.

Avec la naissance des centres, leurs zones d’influence économique et sociale ont commencé à s’étendre simultanément. Cette situation est illustrée par Dembicz (1989:15) lorsqu’il affirme que les plantations sucrières étaient l’axe central de la croissance sociale de leurs régions, tandis que « à partir du réseau d’établissements ruraux existant (…) un nouveau réseau (…) commence à se former, subordonné dans ses fonctions aux besoins (…) de la sucrerie ».

Il est donc compréhensible que le phénomène migratoire soit consubstantiel à l’héritage culturel du sucre à Cuba. Avec ce processus progressif de concentration, les anciens bateyes des sucreries ont perdu leur raison d’être et ont cessé de remplir leur fonction économique et sociale. En conséquence, leurs habitants les ont abandonnés avec une certaine régularité, au point de disparaître en tant que centre de population. Pour ceux qui sont restés, ils ont acquis de nouvelles fonctions économiques, en fonction des conditions locales.

Ce phénomène se concrétise actuellement avec la réorganisation de l’industrie sucrière, un processus par lequel un nombre important de sucreries à travers le pays ont été paralysées, démolies ou transformées. Cela a entraîné le départ plus ou moins régulier des habitants de ces bateyes vers d’autres régions du pays à la recherche de meilleures conditions économiques.

Ce panorama reflète la façon dont la centrale constitue l’unité socio-économique fondamentale de la zone où elle est située. Fernando Ortiz illustre ce mécanisme en le comparant à un organisme vivant et à un fief médiéval. Voici comment il s’exprime :

« La centrale n’est pas une simple exploitation agricole, ni même une usine de fabrication (…) c’est tout un système de terres, de machines, de transports, de techniques, de travailleurs, d’argent et de population pour produire du sucre ; c’est tout un organisme social, aussi vivant et complexe qu’une ville (…) ou qu’un château baronnial avec son quartier d’enfeuillement de vassaux ancestraux et de pecheros. » (Ortiz ; 1983:44)

Le nouveau panorama généré par le sucre a permis l’unification des courants culturels, dont le résultat final, psychologique, sociologique et politique, a été l’émergence de Cuba en tant que nation. C’est pourquoi l’histoire de la culture cubaine est inextricablement liée à l’industrie sucrière. Ce fut un triomphe cubain et la réponse d’une nation aux concepts archaïques de fief que les Espagnols méditaient. Il convient de rappeler qu’alors que l’Europe connaît la consolidation du capitalisme industriel, l’Espagne s’accroche aux vestiges du féodalisme, notamment dans les quelques colonies qui lui restent, dont Cuba.

La canne à sucre, la plantation sucrière et, finalement, le sucre lui-même, sont les éléments qui ont catalysé et canalisé définitivement la naissance de la nation cubaine. Ce fait passe généralement inaperçu alors qu’en réalité il a façonné un être culturel et donné naissance à une personnalité sui generis. À tel point que la façon de penser des Cubains et la plupart de leurs expressions culturelles sont marquées par le sucre.

En ce sens, il faut noter que des expressions telles que les danses, la musique, la nourriture, les outils agricoles, la mythologie, la littérature orale, entre autres, font des allusions directes ou indirectes au batey de la plantation sucrière, à la vie dans la sucrerie, au maître, au mayoral et au contre-majoral, à l’esclave, au colon, au créole, bref, au Cubain. En bref, « (…) l’axe de notre culture est la canne à sucre » (Barnet ; 2005:12).

Un domaine où l’influence déterminante de la culture sucrière est très palpable est le lexique cubain. Il n’y a pratiquement aucune activité dans laquelle on ne trouve pas un terme de la canne à sucre, surtout dans des domaines comme l’agriculture, l’industrie sucrière elle-même, les relations sexuelles et le langage familier, comme le dit Martín (2005:31) : « nous faisons même l’amour avec des métaphores et des obscénités de sucre ».

Un exemple très éloquent est donné par la technologie du sucre, où l’on constate des glissements importants entre le sens et le signifiant. Moreno (1978 : 96, T : III) explique ce phénomène surtout dans l’activité de substitution des moyens de production anciens et élémentaires par des appareils modernes et complexes. « Lorsque cela se produit, il est normal que le signifiant se maintienne, présentant une résistance tenace à être substitué ». Il illustre ce fait avec le terme tachymètre.

Moreno (1978 : 96, T : III) explique que parfois le contraire se produit, c’est-à-dire que deux significations coexistent pour le même signifiant, mais lorsque la situation sociale concrète change, l’une des significations, l’originale, disparaît et l’autre survit. Il illustre cette circonstance par la phrase « ir a echar un palo al tumbadero ». Cette expression, liée à une activité productive spécifique, a perdu son sens lorsque la plantation d’esclaves a disparu ; cependant, son utilisation s’est poursuivie cette fois pour désigner une activité sexuelle.

Dans le même sens, le sucre et son allié le plus monstrueux, l’esclavage, ont été la genèse du mythe de l’homme noir en tant que mâle sadique et puissant, de l’immoralité de la femme noire et de la luxure du mulâtre. Moreno (1978:41) explique que ce mythe avait à l’origine une teinte raciste, déformée par le système lui-même et non par l’ascendance africaine de l’esclave.

Un autre élément qui accompagnait le sucre était l’habitude d’ingérer le produit sous ses formes les plus diverses : le jus de canne lors de la coupe de la canne à sucre, le guarapo pris directement dans la chaîne de production, la raspadura, le vol de sucre, le melado et le miel purgatif.

La coutume répandue chez les Cubains de ne pas prendre de petit-déjeuner le matin rappelle également le passé sucrier, avec un verre d’aguardiente ou de rhum et une seule tasse de café pour affronter la journée. Cette tradition se maintient surtout dans les zones rurales et dans un certain secteur de la population de la ville qui a des liens forts avec le monde rural.

Le tasajo et le bacalao sont également courants dans l’esprit populaire cubain. Sans aucun doute, ces deux aliments rappellent la culture qui a généré le sucre sur l’île, car comme on le sait, ces produits, ainsi que le riz et les viandes (principalement les patates douces et les bananes), faisaient généralement partie de l’alimentation des esclaves des plantations et de la paysannerie cubaine.

Il en va de même pour le célèbre denim et même pour le « tissu d’esquifación », qui sont tous deux un héritage des époques de l’esclavage et du sucre du passé, puisque la sacraocratie avait besoin de vêtements bon marché, solides et simples pour habiller les masses d’esclaves d’abord et de paysans ensuite, qui soutenaient l’ensemble de la production du pays.

Les baraquements, qui, en raison de leur disposition dans les moulins à sucre, constituaient le symbole ultime de la barbarie des esclaves, sont la genèse actuelle de ce que l’on appelle les « cuarterías », ou maisons de rapport, généralement habitées par des Noirs et où la marginalité sociale apparaît comme un élément fondamental des relations humaines.

Les pratiques curatives fondées sur la magie et l’expérience, plutôt que sur la méthode scientifique appliquée, trouvent également leur origine dans la culture sucrière, car les sucreries avaient besoin de personnes possédant des connaissances médicales minimales pour s’occuper de la population d’esclaves. C’est ainsi que sont créées les « infirmeries », dont le personnel est généralement composé d’infirmiers et d’infirmières noirs. D’où la tradition d’associer les Noirs aux connaissances en matière de guérison, notamment à partir de pratiques rituelles.

Avec le sucre sont également apparues les formes d’organisation de la vie économique du pays. Il existe encore la zafra ou mouture et le temps mort, la récolte du sucre, la faena, la contrafaena, le système de travail en alternance, ainsi qu’une variété de nomenclatures pour l’activité sucrière, tant pour le semis, la coupe et le transport de la matière première, que pour la production dans l’industrie.

Au début, les sucreries et les moulins avaient des cloches pour ordonner la vie interne de ces lieux au point d’acquérir une valeur symbolique qui survit aujourd’hui, cette fois par le biais de la sirène ou du sifflet de la sucrerie. Hier comme aujourd’hui, ce son particulier rythmait les tâches sans fin de la production de sucre et était utilisé comme moyen de communication à l’intérieur et à l’extérieur de la sucrerie, ainsi que pour signaler des événements importants tels que la réalisation d’objectifs, un accident ou l’évasion d’un esclave.

Le sucre à Cuba a généré tout un mouvement technologique qui s’exprime dans l’intention toujours latente de la sacraocratie cubaine d’introduire des avancées scientifiques dans la production de sucre et dans l’apparition dans le pays de systèmes de classification des machines installées. De même, des variétés de canne ont été introduites pour améliorer les rendements sur la base d’études scientifiques réalisées par des personnalités telles qu’Álvaro Reynoso, qui a également produit une série de manuels ou d’abécédaires qui ont constitué pendant de nombreuses années la principale méthode de soin de la canne et de la production de sucre.

De même, les conditions requises pour la structuration des champs de canne à sucre et des guardarrayas ont été développées dans le pays, et les périodes de culture ont également été établies : semis à froid (septembre-décembre) et semis de printemps (avril-juin), une coutume qui perdure jusqu’à aujourd’hui et fait partie du système de semis du pays.

Dans le cas du sucre, l’île a développé son propre système de contrôle de l’ensemble de la production d’une récolte : rendements, semences, main-d’œuvre, travaux de coupe, quantité de canne transportée et traitée, sucre produit, coût de production, consommation interne, fonds exportables, inventaire de l’entrepôt, perte dans le processus de fabrication, entre autres termes, typiques de la sphère sucrière, qui ont plus ou moins conservé leur signification pour désigner les mêmes zones.

Le chemin de fer est arrivé à Cuba grâce au sucre. Moreno (1978:148) soutient que c’est cette invention de la révolution industrielle, et non la machine à vapeur appliquée au moulin à sucre, qui a radicalement changé les conditions de production du sucre sur l’île. La « route de fer » devait être la grande solution pour l’expansion définitive de la canne à sucre et pour les difficultés des routes dans les zones productives, ainsi que pour le transport vers les ports d’embarquement.

Cependant, Ortiz (1983:43) soutient que l’industrialisation du 20ème siècle a été possible grâce à l’application à grande échelle du symbole de la révolution industrielle : la machine. Celle-ci « (…) s’imposait et créait (…) l’impératif économique supercentral (…) du machinisme (…) et les caractéristiques de (…) l’industrie sucrière cubaine : (…) le latifundia, le colonialisme, la traite des esclaves, le supercapitalisme, (…) l’étranger et l’impérialisme ».

Les deux positions constituent une continuité, car si le chemin de fer a favorisé l’expansion sucrière du XIXe siècle, le machinisme du XXe siècle contribuera à la consolidation de cette expansion, au point de faire de la production sucrière l’industrie fondamentale du pays, ce qui a confirmé, pendant plusieurs années, le slogan républicain selon lequel sans sucre il n’y avait pas de pays.

Mais il ne fait aucun doute que l’arrivée du chemin de fer dans le pays a apporté une importante dose de vitalité à l’unité insulaire. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Cuba était essentiellement constituée de noyaux sociaux menant une vie relativement autonome. L’expansion du sucre grâce au chemin de fer a entraîné la disparition progressive des éléments de différenciation au profit de l’unité. Dans chaque endroit où une sucrerie a été construite, le même groupe social aux intérêts égaux a été créé.

Le chemin de fer était en quelque sorte un élément structurant du paysage cubain, car les lignes donnaient une unité aux moulins à sucre dispersés, interconnectant les centres urbains de l’ouest, de Cienfuegos, de Trinidad, de Puerto Príncipe et de l’est. Le télégraphe est apparu en même temps que le chemin de fer et l’élan industriel du milieu du 19e siècle.

Selon Moreno Fraginals, dans la première moitié des années 1850, le pays avait déjà atteint l’unité physique, le processus d’intégration sociale se développait et « les producteurs de sucre pensaient déjà à Cuba et les projets de centrales électriques géantes dans les zones vierges de Camaguey et Oriente émergeaient » (Moreno ; 1978 : 152-153), des objectifs qui se sont concrétisés au XXe siècle sous l’égide du capital nord-américain.

Ce processus d’intégration qui a favorisé l’expansion du sucre a eu lieu dans la campagne cubaine et dans la ville. L’un des premiers changements a eu lieu dans les rues. Les urbanistes et les économistes ont tenté d’organiser la croissance des principaux centres de population en créant une infrastructure architecturale similaire pour donner une unité à l’environnement physique dans lequel la production de sucre avait lieu. Cette idée a été étendue aux projets de construction de sucreries et de ports de navigation.

Dans ce sens, Moreno (1978:156-157) offre une description de la manière dont le sucre a donné un sens égalitaire aux villes cubaines :

« Indépendamment de leur taille et de leurs caractéristiques (…), les villes sentaient le tasajo et le bacalao. Ils sont le berceau des chemins de fer qui vont vers les usines de sucre et où les navires qui viennent du Nord meurent. Toutes ont une rue pavée qui mène à la mer (…) A proximité se trouvent les grands entrepôts de sucre, (…) dans toutes il y a un théâtre qu’un marchand d’esclaves a donné en cadeau. Ce sont les villes des marchands, (…) des intermédiaires, des rénovateurs et des spéculateurs, (…) du propriétaire des sucreries lointaines, (…) de la population flottante (…). Des villes (…) de moralité pieuse et d’immoralité réelle, avec leurs bureaucrates, leurs avocats, leur classe ouvrière naissante, leurs artisans patients (…) et la vie marginale des noirs et des mulâtres. Le reflet d’un monde qui a fait de la production de sucre le module de toute évaluation éthique et politique ».

Il ne fait aucun doute que l’essor de l’industrie sucrière a favorisé la création de villes et leur développement. Cela a également entraîné une expansion urbaine. En raison de cette expansion, des champs et des zones non peuplés ont été remplis de noms de saints, qui ont atteint en quelques années la plus haute importance dans l’industrie sucrière. Les zones situées entre La Havane et Matanzas, Cienfuegos, Sagua et Trinidad sont des exemples de ce phénomène.

La région orientale présentait des caractéristiques particulières, puisque, à la fin du XIXe siècle, sa production totale était insignifiante par rapport aux plus de quatre-vingt-dix pour cent concentrés dans l’ouest et le centre de l’île. Cependant, ce phénomène s’est inversé pendant la république médiate avec les grands investissements du capital nord-américain dans les régions de Camaguey et Oriente. En 1959, les deux régions produisaient ensemble plus de cinquante pour cent du total du sucre produit dans le pays (Moreno ; 1978:62, T : III).

L’esclavage et le sucre ont également conduit à l’apparition des cabildos à Cuba, qui étaient parrainés par la sacraocratie créole elle-même, ce qui la différenciait des planteurs des Antilles anglaises, qui n’ont jamais favorisé l’association d’esclaves dans les colonies.

Ces cabildos étaient principalement organisés dans les zones urbaines et avaient un « caractère religieux-mutualiste, qui rassemblait des Noirs de la même tribu ou nation » (Moreno ; 1978 : 8). Au fil des années, l’activité des cabildos a varié et leur fonction principale s’est concentrée sur l’entraide entre leurs membres et la perpétuation d’éléments rituels et culturels.

Le sucre a également transformé le paysage cubain. À partir du boom du sucre à la fin du XVIIIe siècle, les tours des moulins à sucre ont envahi la campagne cubaine et sont devenues partie intégrante de la vie quotidienne. C’est le grand courant de renouveau qui a ébranlé les fondations des petites sucreries absorbées et a amorcé l’invasion de la canne à sucre. Les forêts vierges ont été abattues et les terres fertiles les plus accessibles aux ports d’expédition ont été recouvertes.

Cette explosion s’est également caractérisée par l’abandon, dans des proportions incroyables, de toutes les activités qui n’avaient rien à voir avec le sucre, que ce soit directement ou indirectement. C’était le sacrifice de la nation pour le sucre, et la base sur laquelle la dépendance du pays à la monoculture de la canne à sucre a été fondée. Moreno (1978:96) fait référence qu’à cette époque, José Sedano appelait cela « l’abandon de ce qui était nécessaire pour promouvoir ce qui était utile » et explique « que l’utile soit compris comme des activités lucratives avec des bénéfices plus élevés ».

La promotion de l’industrie sucrière s’est accompagnée de la destruction des forêts cubaines, dont le résultat le plus tangible est la salinisation et l’érosion des sols qui caractérisent le panorama actuel de l’île. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle il n’existait aucune loi pour la protection du patrimoine forestier, la législation des premières années de la colonie envisageait le soin et la préservation de la forêt.

Moreno (1978 : 157) explique que les anciennes lois soutenaient dans un « large esprit social que la forêt n’était pas la propriété du propriétaire du terrain car elle appartenait aussi aux générations futures ». Avant le sucre et tout autre élément identitaire, les forêts cubaines et les bois précieux étaient le symbole des lointaines Antilles caraïbes.

Malgré ces dispositions, et en raison de l’éloignement de la métropole, de la complicité des autorités coloniales et de l’appétit vorace d’une classe bourgeoise florissante, les forêts cubaines ont été rasées afin de promouvoir la culture de la canne à sucre et la production de sucre. Pour vous donner une idée, à la fin du XVIIIe siècle, quelque 500 caballerias de forêt étaient abattues chaque année pour être brûlées comme bois de chauffage pour les moulins à sucre et beaucoup plus pour l’installation de nouvelles usines.

En moins de 200 ans, l’île a perdu huit millions d’hectares de forêt et onze de ses quatorze provinces subissent aujourd’hui les conséquences du manque de matière organique, de l’érosion, du compactage, de l’acidité, de l’excès de sel et de la dégradation progressive des sols. Ce problème touche près de soixante-dix pour cent des zones cultivables de l’île, mais le phénomène prend des proportions dramatiques dans la région orientale, où prédominent les écosystèmes fragiles.

Le principal coupable est la monoculture de la canne à sucre, grand extracteur de nutriments de la terre, dont l’essor s’est intensifié de la fin du XVIIIe siècle à la première moitié du XXe siècle. Derrière ce projet économique et social qu’est le complexe sucrier se cache l’esprit brillant d’une classe sociale qui lutte pour rompre avec les vestiges du régime féodal afin de s’insérer dans la dynamique capitaliste que connaît le monde, mais qui, paradoxalement, s’accroche au système des plantations esclavagistes pour se maintenir en tant que classe sociale.

L’activité économique générée par le complexe sucrier se traduit par une vie intellectuelle intense sur l’île. La création de cette infrastructure productive a été la consolidation d’un triomphe économique et la concrétisation d’une idée. Ce phénomène, très différent de celui vécu dans les Antilles anglaises, avait sa base originelle sur l’île même, il s’est produit en dépit du roi d’Espagne, et son expression matérielle est que les avancées de la révolution industrielle qui ont conduit au développement du capitalisme ont été introduites à Cuba en premier, avant la métropole elle-même.

La sacraocratie cubaine s’exprimait en termes bourgeois car elle était consciente qu’elle produisait pour un marché mondial, une question qui la reliait à la bourgeoisie européenne, protagoniste de la consolidation du capitalisme, où la révolution constante des moyens de production était une nécessité. Cependant, ils savaient aussi qu’ils n’étaient pas pleinement bourgeois. Il y avait une contradiction majeure à résoudre : la détention d’esclaves. Pourtant, ce problème n’a pas été résolu et ils se sont accrochés à l’esclavage avec des formules comme le réformisme et l’autonomisme, des positions politiques sur la nécessité de se maintenir comme classe privilégiée sans rompre les liens avec la métropole.

Cette même contradiction insoluble se produisait dans le domaine de l’éducation, car la production de sucre impliquait la sacraocratie cubaine dans une course capitaliste, ce qui, à son tour, l’obligeait à rompre avec la structure organisationnelle obsolète des sucreries. Jusqu’alors, la production reposait sur la responsabilité technique du maître sucrier, qui connaissait plus par expérience que par étude les processus d’obtention du produit.

Cette dépendance, d’un certain goût féodal, empêchait l’ouverture du processus de fabrication à d’autres individus. Il était nécessaire pour le complexe de production de former des techniciens qui pouvaient être embauchés et recevoir un salaire, mais qui pouvaient aussi être licenciés pour laisser la place à d’autres bénéficiant de meilleures conditions. C’était le cas dans les pays européens, où le travailleur vendait sa force de travail et recevait en contrepartie un salaire.

Une autre manifestation de la grande activité intellectuelle que le sucre a provoquée est la succession de publications sur le sujet. La bibliographie technique sur le sucre jusqu’à la fin du XVIIIe siècle est minime, mais au milieu du XIXe siècle, une abondance d’écrits sur le sucre circule dans l’île. À cela s’ajoute la fondation de l’École de chimie, résultat d’un accord entre les principaux représentants de la sacraocratie cubaine. C’est l’expression de la volonté active de l’industrie sucrière et de la vision correcte d’une classe qui considère la science comme une base solide pour la production.

Le besoin constant d’expression de cette classe l’a également conduite à créer ses propres médias. C’est ainsi qu’est né le Papel Periódico de la Habana, qui a contribué à son tour à résoudre le problème de la publicité systématique des transactions mercantiles.

Toute cette activité intellectuelle a défini l’idéologie de classe de la sacraocratie cubaine, qui l’a guidée pendant la période coloniale et a ensuite orienté sa position sur la période néocoloniale, lorsque le pays a été livré au capital américain, avec lequel il s’est allié dans la formation des grands domaines de canne à sucre.

Dans cette caractérisation de la sacraocratie cubaine, il y a un autre élément à souligner, car le réformisme, l’autonomisme et l’annexionnisme ont été les réactions d’une classe née dans la chaleur du sucre, qui n’avait pas encore rompu avec l’esclavage et assumait clairement sa condition de classe bourgeoise. C’était le reflet politico-intellectuel d’une classe émasculée et frustrée par la chose même qu’elle avait créée.

Ayant atteint un certain niveau de dépendance économique vis-à-vis des États-Unis, la sacraocratie aspirait à institutionnaliser cette subordination. C’est pourquoi le réformisme, qui était à ses débuts une idéologie visant à entériner la liberté politique de classe au détriment de l’autonomie économique déjà acquise, est devenu une manœuvre voilée ou ouverte d’annexion, contre laquelle l’indépendance est devenue l’expression ultime d’une rupture avec le passé colonial.

Le sucre à Cuba a favorisé et accéléré le processus de métissage. En raison du besoin de main-d’œuvre salariée, divers groupes ethniques sont entrés dans le pays, notamment des Chinois, des Irlandais, des Canariens, des Galiciens, des Asturiens, des Catalans, des Indiens, des Yucatèques, des Haïtiens, des Jamaïcains, des Barbadiens et il y a même eu un projet pour les Turcs qui ne s’est jamais concrétisé. Ce groupe hétérogène a interagi avec l’univers culturel cubain déjà varié, donnant naissance à un être culturel différent, mais imprégné de la combinaison harmonieuse des éléments d’origine.

Dans certaines régions du pays, certains noyaux de population conservent les traits physiques et culturels de leurs géniteurs nationaux. Chez d’autres, en revanche, le processus de transculturation a été si fort qu’ils ne conservent que des références à leurs origines. Cela se manifeste également par la présence de patronymes anglais, chinois, coréens, arabes et français, qui se mélangent à ceux d’origine espagnole, certains se perdent, d’autres se maintiennent, donnant une idée plus concrète de ce hotpot culturel qu’est le cubain.

Le cimarronaje cubain, en tant que phénomène socioculturel, a également sa genèse dans le sucre. C’était la réaction naturelle de rébellion des Noirs soumis au régime d’exploitation cruel, pervers et déformé qu’était le système des plantations, où ils étaient contraints de travailler sans repos, en plus d’être spoliés de leur dignité humaine. Cependant, face à ce système brutal, le cimarrón a réussi à extraire un sentiment de liberté, le besoin d’émancipation et l’unité autour d’intérêts communs. Au sein du palenque, il existe des sentiments de fraternité, de solidarité et de résistance au système, et ils sont consolidés dans les valeurs qui l’ont poussé à rejoindre la guerre de dix ans.

Les valeurs actuelles d’anti-impérialisme, d’amour de la patrie, d’indépendance, de souveraineté et de solidarité ont leur genèse première dans le cimarronaje cubain, indépendamment des distances et des moments historiques. Cette idée est soutenue par le fait que ce phénomène est le résultat de la résistance du peuple cubain à la perte de sa dignité et de son auto-résistance, qui émane de sa propre nature humaine et a un caractère émancipateur implicite.

L’émergence de la colonisation de la canne à sucre est un autre phénomène social qui s’est produit avec la diffusion de la culture de la canne à sucre et qui, à Cuba, a pris des nuances particulières. Cet événement a signifié le triomphe de la centrale sur la sucrerie dans le dernier quart du XIXe siècle et le succès de la première dans la dynamique sucrière du XXe siècle : le remplacement définitif de la main-d’œuvre esclave par la main-d’œuvre libre et « la séparation des phases industrielle et agricole dans le processus de fabrication du sucre (…) » (González ; 2005:57).

Les colons sont progressivement devenus les principaux fournisseurs de matières premières de la grande industrie. Leur permanence dans la mémoire collective du peuple cubain est tangible dans une génération qui faisait partie de ce groupe de population, qui a disparu de la structure sociale cubaine après la nationalisation de la production de sucre, la réforme agraire et l’application d’autres mesures socialistes directement ou indirectement liées à cette activité.

Le colon « était essentiellement un secteur socio-économique important qui a fini par atteindre une identité sociale définie et a été considéré comme un élément formateur de la nation cubaine » (González ; 2005:57). Cette thèse est étayée par le fait qu’une masse hétérogène de producteurs s’est regroupée autour d’elle, allant des grandes entreprises aux petits agriculteurs. Au début, il s’agissait d’affranchis, de mulâtres, de propriétaires de moulins à sucre en ruine et d’immigrants blancs, membres de la société créole cubaine. Au fil du temps, ils ont continué à être cette masse hétérogène dont la mission était de planter de la canne à sucre pour la vendre à la sucrerie, avec laquelle ils avaient une relation contractuelle.

Le sucre et tous ses complexes sociaux, économiques, politiques et culturels sont au cœur de la culture cubaine. Zanetti (2005:15) généralise cette thèse et se réfère à l’existence d’une « réalité sucrière (…) par essence (…), résultat d’une grande transformation qui a commencé dans les années 80 du XIXème siècle et s’est prolongée (…) jusqu’à la moitié du XXème siècle », et qui s’est enrichie par l’entrée du pays dans une nouvelle dynamique des rapports de production après le triomphe de la Révolution en janvier 1959.

Comme on peut le constater, le complexe culturel sucrier étend ses liens à l’économie, la société, la musique, le travail, les moyens de communication et de transport, l’architecture et l’urbanisme, les classes et les groupes sociaux, les danses, les traditions, le patrimoine, les fêtes populaires, le langage courant, l’activité agricole et sexuelle, les valeurs, le paysage naturel, l’environnement, le patrimoine forestier, la mythologie, l’imaginaire populaire, la science et la technologie, la pensée politique, le mode de vie, la démographie, l’éducation. Selon les mots d’Oscar Zanetti : « (…) dans notre pays, le sucre est à la base de la nationalité cubaine » (Zanetti ; 2005:79).

Source : https://www.eumed.net/rev/cccss/06/alz.htm