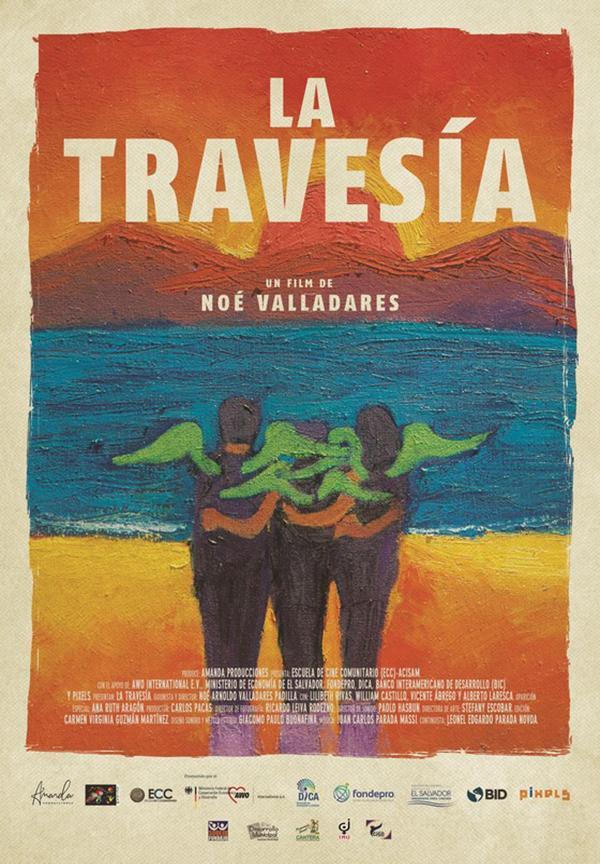

La travesía

Noé Valladares | Le Salvador| 90’ | 2018

Ce film montre une facette de la migration peu exprimée, jusqu’alors ; il évoque la partie humaine des personnages en situation transitoire, tel que le passage dans un refuge pour migrants, espace où se mêlent différentes cultures, sentiments et situations sociales ; les expériences personnelles s’enchainent pour faire de ce lieu de partage, un univers indépendant, à la frontière entre le Salvador et le Guatemala, sur le chemin vers les Etats Unis . De nouvelles relations s’établissent au fil des jours entre les personnages et quatre d’entre eux sont plus particulièrement mis en valeur et suivis depuis leur départ du refuge jusqu’à leurs retrouvailles.

“La Travesía”, de Noé Valladares: un viaje hacia el

espejismo de la libertad

Un article publié le 23 novembre 2020 signé José Luis

Escamilla disponible sur le site : https://www.revistafactum.com/la-travesia-de-noe-valladares-un-viaje-hacia-el-espejismo-de-la-libertad/

Traduit de l’espagnol.

Le choix réel entre rester dans le lieu de naissance ou

partir pour un autre pays est une manière d’exercer notre condition

d' »êtres humains libres ». Entreprendre le voyage, c’est aussi opter

pour une sorte de mort temporelle, car chaque seconde qui passe pendant que nous

nous déplaçons d’un endroit à l’autre est du temps « perdu », qui n’est

vécu que dans l’instant du mouvement, sans espace déterminé.

Depuis avant l’arrivée du conquérant européen, la population

située sur le territoire de l’actuel Salvador se caractérise par le fait

qu’elle se trouve dans une zone de transit. Dans les périodes

historiques ultérieures, des vagues constantes de déplacement vers les régions

voisines ont également été documentées. Peut-être que dans ce trait héréditaire

de la culture salvadorienne, nous pouvons trouver une explication sur les

« éternels sans-papiers », comme l’a décrit Miguel Angel Espino, à

partir du réalisme, dans son magistral roman Des hommes contre la mort,

en cette lointaine année 1940 ; ou comme l’a déclaré le poète Roque Dalton, au

milieu du XXe siècle, dans le Poème de l’amour ; lorsque la population

de cette région, à d’autres époques, a entrepris la même aventure.

L’anthropologie et la psychologie sociale ont donc un sujet de réflexion à

partir du présent.

Actuellement, et à partir d’un traitement esthétique, ce

sont les expressions artistiques audiovisuelles qui montrent cette tragédie

humaine, comme nous le verrons dans les paragraphes suivants à propos de La

Travesía, un film dont le scénariste et réalisateur est le cinéaste

salvadorien Noé Valladares. C’est un film qui a été présenté en première au

Salvador l’année dernière, une œuvre cinématographique qui expose le conflit

entre « être ici » et « partir » ou, entre les projets de vie

que « je peux » construire ici et ceux que « j’imagine »

pouvoir réaliser là-bas.

Au début de cette année, la réalité du contingent de

Salvadoriens et de Centraméricains qui se dirigeait vers le nord, dans la même

direction que les oiseaux migrateurs qui, depuis octobre, fuyaient l’hiver

nordique vers les eaux chaudes des zones humides tropicales et retournaient à

leur lieu d’origine, est revenue à l’ordre du jour des actualités. Alors que

les êtres humains, en migrant, portent l’expiation dans ce voyage incertain,

les oiseaux, à leur rythme, veillent depuis le ciel sur les pèlerins de la

faim.

Cette réalité est dépeinte dans le drame des pauvres fuyant

la misère et la violence, tel que témoigné par les protagonistes, repris par

les médias et signé par les experts en la matière. La misère et la violence,

les deux grandes causes à l’origine de l’exode, sont dépeintes, mais sans

complexifier les différences entre l’émigrant, l’immigrant ou le migrant, qui

ont pour dénominateur commun le voyage. Cependant, il existe de nombreuses

différences dans les conditions subjectives qui en sont à l’origine et qui

trouvent leur explication dans le dispositif idéologique et dans les

caractéristiques culturelles de l’imaginaire collectif, qui transcende souvent

les conditions matérielles.

Dans ce contexte, nous devons comprendre que la question

n’est pas seulement une question de données statistiques et de lois

migratoires. Nous ne devons pas non plus nous limiter à assister au drame en

tant que spectacle médiatique, mais plutôt réfléchir à la relation entre

l’imaginaire collectif salvadorien et les réalités socioculturelles. Pour ces

raisons, le travail que la production audiovisuelle salvadorienne réalise dans

son propre domaine est pertinent, car il expose cette dimension de la condition

humaine qui constitue la « salvadorianité » du point de vue de l’art. […]

Au premier plan, le film présente le voyage des

Centraméricains par voie terrestre, en bus, passant de ville en ville, entre

les terminaux de transport public, les contrôles de police et les frontières.

D’après les indications de la première scène, le lieu des événements est une

autoroute en territoire mexicain, puisque la juridiction peut être lue sur les

insignes des agents d’immigration, lorsqu’ils entrent dans le bus pour

inspecter les passagers. En bref, nous sommes sur une route exclusivement

réservée aux immigrants pauvres. Dans cette scène, le moyen de transport

devient le lieu de la fiction et « la police » – en tant qu’allégorie

du pouvoir – représente l’autorité migratoire, le pot-de-vin et la corruption.

L’élan de la première séparation du groupe dans l’histoire

présente des personnages tels que « le coyote », qui soudoie le

policier pour continuer sa route ; la jeune femme, qui commence son propre

chemin après avoir été séparée de la fille mineure et le père, dont la

trajectoire dans le développement des histoires est inconnue, puisque chacun

commence des voyages différents. Le père et sa fille sont descendus du bus au

poste de contrôle de la police, tandis que la femme continue son voyage à bord.

Edith, la jeune femme, après une ellipse, marche pieds nus et perdue dans une

rue du quartier, jusqu’à ce qu’elle arrive au refuge de La Esperanza. La

plupart des réfugiés qu’elle rencontre sont des hommes qui, face à sa présence,

lancent une rumeur, qui se transforme rapidement en une zone de violence

verbale et symbolique.

Le temps du voyage dans la fiction cinématographique

construite par Valladares devient une vaste scène des malheurs et des angoisses

subis par les jeunes femmes lors de ce voyage. Des personnages anonymes

participent, souffrant de l’exposition à la vulnérabilité d’être un immigrant

et une femme. Dans l’action, deux personnages masculins – un garçon et un homme

– accueillent le personnage féminin. L’homme en fauteuil roulant, mutilé des

deux jambes, raconte qu' »il y aura une fête » ; le garçon répond que

la femme est une danseuse et établit une relation avec le métier de la

prostitution.

Un élément qui donne de l’originalité au film est l’utilisation

du langage familier et les expressions authentiques des personnages. La

construction esthétique des voix atteint sa pleine dimension dans le registre

du code et des tournures linguistiques, qui résultent, paradoxalement, de

l’essence des personnages (acteurs et actrices), qui mettent en scène ce qu’ils

sont et représentent réellement dans la vie quotidienne.

Le Père John est en charge de l’auberge. C’est également lui

qui fait passer les entretiens et décide de l’acceptation des invités. En

conversant avec la femme nouvellement arrivée, il lui dit qu' »il imagine

qu’elle a vécu des expériences très dures, ce qui est la généralité de tous

ceux qui passent par là ». L’enquêteur propose de l’aider en l’envoyant au

centre pour les femmes victimes de la traite des êtres humains, afin qu’il

prenne en charge son dossier. La femme refuse, arguant qu’elle ne peut pas raconter

à nouveau son histoire. Nous sommes confrontés au problème de la

revictimisation due à la violence sexuelle, que Valladares parvient à exposer à

travers la fiction, sans revictimiser le protagoniste.

Le garçon, qui représente le caractère masculin de

l’enfance, est la voix à partir de laquelle les discours inconfortables sont

provoqués chez les autres personnages. L’élaboration discursive à partir du

picaresque et de la naïveté ludique explore les langages corporels et les

subjectivités des « autres ». Il utilise la rumeur sociale pour exposer

le thème des prototypes qui mettent en relation « femme »,

« danseuse » et « prostituée » chez l’un des protagonistes.

[…]

L’espace acquiert une dimension particulière, car tout

semble arrêté. Le temps cinématographique passe, mais le désespoir collectif

fait partie de l’atmosphère, car l’attente du voyage se transforme en

angoisse. [..]

Le refuge est l’allégorie de l’immigrant. Nous sommes dans

le lieu de la rencontre, du passage, de l’anxiété et de l’incertitude.

Valladares réussit à s’approprier, en termes de contenu, les larmes des

centraméricains qui s’embarquent sur la route du nord. Il place également les

personnages comme métonymies de la réalité historique. C’est-à-dire, le jeu

temporel du passé de la violence armée contre le présent de la violence

criminelle ; ainsi que la vulnérabilité des femmes et des enfants face au

machisme, qui s’étend et se complexifie avec le thème des identités et des

préférences sexuelles, puisque le réalisateur insère le personnage transgenre,

qui dans le film représente une dualité, si nous le lisons depuis la kinésique,

car il signifie l’audacieuse fragilité féminine et la force corporelle

masculine.

L’abri du refuge doit également être compris comme un

secours chrétien. Cependant, le paradoxe est que les gardiens sont des hommes

au langage corporel et verbal violent. S’il est vrai que le personnage travesti

exprime un langage sexuellement provocateur envers les hommes et transgressif

envers la morale chrétienne, il exprime simultanément des peurs face à l’impuissance

à résoudre les problèmes de la réalité. C’est une ressource esthétique qui

dynamise l’histoire, car elle incorpore l’élément satirique à la morbidité

machiste.

L’espace est configuré comme un lieu de rencontre des

diversités de l’Amérique centrale. Il s’agit d’une sorte de « topos du

transit » qui, en termes concrets, représente le passage de la vie non

viable du passé à l’avenir incertain. À partir du langage cinématographique,

Noé Valladares les transforme en une zone de violence latente et statique dans

la psyché des personnages, mais tout est en mouvement dans la réalité. En ce

moment, les migrants expulsés reviennent par avion et, par la porte dérobée de

la réalité, un autre contingent va partir pour le « rêve

(en)américain ».

Dans les voix du film, le discours du travesti apparaît

comme une métonymie de la » centraméricanité » et de l’immigrant. Il

atteint également la dimension de représentation du « non temps » du

voyage et du sujet en vol qui fuit le « néant » et se dirige vers le

« néant ». De plus, ce personnage controversé établit une tension

discursive avec le protagoniste, qu’il décrit comme « amer ». Ce moment

est configuré comme une alliance entre les faibles, qui s’unissent pour

résister au déchirement de toutes les forces de violence qui existent sur le

chemin.

Les subjectivités des immigrants dans ce voyage sont

diverses, mais Valladares fixe l’attention sur un détail de frontière entre le

regard féminin et l’hybridation du travesti, qui se confrontent dans le dilemme

des manières de résoudre les problèmes, qui dans ce cas se heurtent et sont

synthétisés dans une phrase du discours du travesti :

« Nous devons profiter de ce voyage, pour moins

ressentir la mort ».

Au cours de l’histoire, l’auberge devient également un lieu

d’intégration centraméricain. Les immigrants et la pauvreté transnationale sont

intégrés ; ceux qui sont sans patrie, sans famille et sans destination sont

intégrés. Alors que dans les discours grandiloquents des politiciens, ce

phénomène est traité comme une question, la réalité les met chaque jour au défi

de le résoudre comme un problème. En langage figuré, ce phénomène peut être

expliqué comme une cause et un effet de la détérioration du « tissu

social » ; mais en réalité, nous sommes confrontés aux résultats de la formation

économique et sociale chaotique.

Si nous continuons à utiliser la métaphore de la réalité

socio-historique comme toile, nous devons être clairs sur le fait qu’il ne

s’agit pas de mettre des fils fantaisistes sur les taches qui représentent les

familles dysfonctionnelles qui sont le produit de l’immigration, mais de

réviser les machines à filer et à tisser qui représentent les politiques

institutionnelles des gouvernements qui font fonctionner l’État et la nation

comme des abstractions. À cet égard, il est temps de réfléchir à la répartition

sociale du travail et de la richesse dans la société salvadorienne et à la

position de notre pays entre le premier et le quatrième monde.

Noé Valladares établit un croisement interdiscursif entre le

drame humain de ceux qui sont sans patrie et certaines allégories culturelles

de l’histoire récente du Salvador ; par exemple, un tableau avec l’image de

Monseigneur Romero accroché au mur et la chanson (entonnée) du chapeau bleu

dans une réunion en plein air, et bien qu’ils soient resémantisés dans ce

nouveau contexte, ils ne fonctionnent que comme nostalgie et comme intertextes

culturels salvadoriens déterritorialisés.

Le voyage est configuré, d’un certain point de vue, comme un

espace de guerre entre la réalité violente typique de la frontière et les

pouvoirs des États nationaux confondus avec la complexité de la violence

structurelle qui expulse les pauvres. D’un autre point de vue, le voyage

atteint également une dimension psychosociale qui bannit les victimes et les

bourreaux des guerres civiles et du militarisme, jusqu’à atteindre des espaces

de perversion psychopathologique, qui semblent concevoir un processus

d’expulsion des exclus du modèle néolibéral, dans le but qu’ils fassent partie

de l’engrenage des transferts de fonds.

La frustration de l’enfermement dans le refuge produit

diverses expressions de violence : celles liées à l’environnement,

interpersonnelles, de genre et générationnelles. On dirait une sorte de

violence par-dessus la violence, atteignant le maximum du darwinisme social

dans le maelström des tribus se déplaçant vers d’autres territoires. C’est une

conquête silencieuse « à l’envers », comme l’allégorie de The Invaders

(1970) d’Egon Wolff, au XXIe siècle.

Trois personnages reprennent le voyage vers le mirage de la

liberté lorsqu’ils marchent sur une ligne de chemin de fer infinie. Ils se

dirigent tous vers le nord. D’après les dialogues, la route consiste à

atteindre le Rio Bravo et ils calculent qu’il leur reste dix jours à parcourir

à pied. Le garçon – dans son imagination – arrivera à Los Angeles pour

retrouver sa mère. Le travesti, quant à lui, a l’illusion de pouvoir réaliser

le rêve américain et d’avoir l’opération de sa vie. Les autres cherchent simplement

du travail. C’est un film sur le voyage et la frontière, qui se termine à la

rivière.

En synthèse, la proposition de « La Travesía » se

développe entre le mouvement du voyage et l’horizon fini de la frontière. Il

reste à la production du film à explorer les subjectivités des migrants

« légaux » qui voyagent avec tous leurs documents en règle et avec des

ressources économiques à leur disposition. L’angoisse de la nostalgie des

« autres territoires » doit également être recréée, ainsi que le

conflit des Salvadoriens entre la nostalgie du passé subie « de

là-bas », confrontée à la désillusion quotidienne subie « d’ici ».

Sans aucun doute, les migrants ont plus de certitudes que les immigrants, mais

être en mouvement quelque part et en fuite peut aussi être une caractéristique

qui ne distingue pas la classe sociale, le sexe, l’âge ou l’ethnie. Il s’agit

simplement d’une manière digne de mourir à la recherche de quelque chose qui

n’existe pas.

https://youtu.be/Xv2e5llt7SU