![]() Franco Garcia Becerra

Franco Garcia Becerra

![]() Pérou, Chili

Pérou, Chili

![]()

83 min

![]()

2024

Synopsis

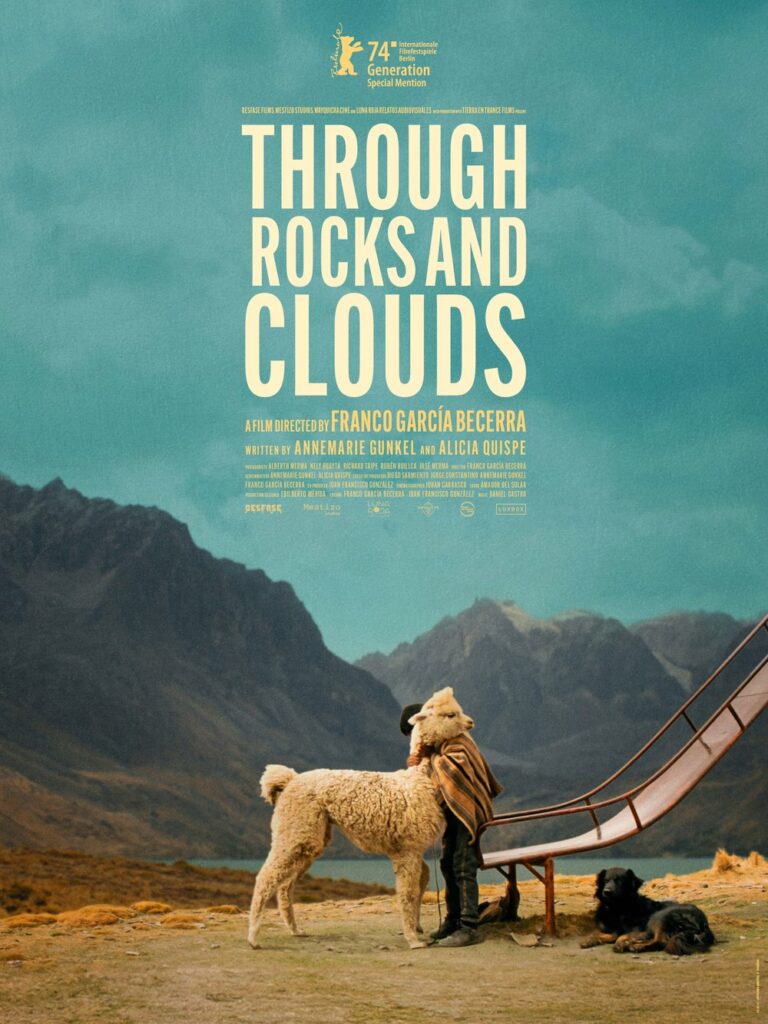

Réalisé par Franco García Becerra et écrit par Annemarie Gunkel et Alicia Quispe, le film raconte l’histoire de Feliciano, un enfant de 8 ans, berger d’alpagas dans des merveilleux et rudes paysages andins. Il ne rêve que d’une chose : la victoire de l’équipe péruvienne de football à la Coupe de Monde de 2018. Cependant, son monde entier sera bouleversé par les activités et les pressions exercées sur la population locale par une compagnie minière. Celle-ci, avec son plan d’exploitation du sous-sol pourrait empoisonner les réserves d’eau de la communauté quechua dont Feliciano fait partie et détruire l’écosystème très délicat de la région toute entière.

Trailer

Programmation

Film d’ouverture – mercreci 19 mars à 20h15

Réalisateur

Franco García Becerra est un réalisateur péruvien reconnu pour ses films qui explorent la culture et les réalités sociales du Pérou. Il est diplômé de l’École de cinéma de Lima en 2001 et a suivi une formation à l’Institut du cinéma argentin SICA en 2009.

Il commence sa carrière avec le court-métrage Indie (2008), qui lui vaut le prix du meilleur court-métrage péruvien. Son second court-métrage, Lima (2011), remporte plusieurs prix, dont celui du meilleur court-métrage et du meilleur scénario aux Prix du ministère de la Culture du Pérou. Ce film reçoit également le prix du meilleur court-métrage au Festival du film péruvien de Paris en 2013.

Il se lance ensuite dans son premier long-métrage, Vientos del Sur (2018), qui est présenté en première au Festival du film de Lima et sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. Son deuxième long-métrage, Raíz (2024), a fait sa première mondiale au Festival international du film de Berlin et sera diffusé en ouverture à notre festival.

Pour aller plus loin

Cette vidéo mêle extraits du film et témoignages des acteurs, offrant un regard immersif sur l’univers visuel et l’émotion qui s’en dégagent. Une invitation à découvrir l’univers de RAIZ à travers ceux qui lui donnent vie à l’écran.

Raíz (2024), de Franco García Becerra

Par David Sebastián Rodríguez

Il y a des époques où dire tout devient presque une obligation, car, comme l’a affirmé Barthes, le pouvoir est le parasite d’un organisme transsocial dont l’objet d’inscription est le langage ou, plus précisément, la langue.

La langue ne se manifeste pas toujours oralement ou par écrit. Elle s’exprime aussi depuis les profondeurs de la terre, et peut-être ceux qui l’habitent naturellement sont-ils incapables de la percevoir.

Dans ces analyses, il est d’usage de ne rien tenir pour acquis et, lorsque l’angoisse de la page blanche se fait sentir, de recourir à une méthode éprouvée : écrire à partir de la sélection de plusieurs épigraphes, en imaginant que chacun d’eux frappera avec la même force que l’eau contre les barrages qui tentent de la contenir.

Nous avons appris qu’écrire suppose de choisir un sujet, même si l’expérience tend à prouver le contraire, car, aussi trivial que cela puisse paraître, nous ignorons ce que nous faisons.

Nous aimons parler des effets des films, mais beaucoup moins de leurs causes, car nous pensons déjà à ce qui vient ensuite. Il nous est de plus en plus difficile de nous attarder sur ce qui vient de se produire.

Nous convenons, avec quelques divergences mineures jouant le rôle d’avant-garde, que la compréhension et la clarté conceptuelle doivent être universelles. Pourtant, ici, nous nous interrogeons :

Qu’est-ce que le cinéma ? Quelle distance culturelle sépare les opprimés de ceux qui les oppriment ? Avec quel regard peut-on voir un film dont la langue principale est le quechua ? Comment expliquer qu’un business millionnaire comme le football tisse les désirs d’une communauté qui, en même temps, subit la négation de son existence-même dans les entrailles de la terre foulée par ses ancêtres ?

Il faudra s’arrêter au moment où Feliciano parle avec son père et sa mère de la couleur inhabituelle de l’eau de la rivière où leurs alpagas viennent étancher leur soif.

Le cinéma, tel qu’il est perçu dans cette chronique, est un exercice d’exploration permanente, tout comme la littérature et la musique ; il s’agit d’une tentative de créer des univers fictifs pour satisfaire notre quête en tant qu’espèce. Fernando García Becerra, le réalisateur de Raíz, raconte dans une interview que son parcours initial était l’anthropologie et que, sans s’en rendre compte, le cinéma s’est imposé sur son chemin.

Quelle ironie, puisque son dernier film est une remarquable intersection entre ces deux domaines, dont le résultat, encore une fois, est un état de recherche. A ce sujet, voici le premier épigraphe :

« Qu’est-ce qu’une roulette, sinon une assiette dans laquelle les dieux plongent leurs mains ? Et qu’est-ce que le cinéma ? Nous avons dépensé des millions pour construire des salles de cinéma avec du Cinémascope et du son stéréophonique. On a dépensé autant pour réaliser des films avec des milliers d’interprètes, tournés à travers le monde. Dans quel but ? Pour retrouver l’émerveillement originel. Quand on regarde un bon film, on ne veut pas qu’il se termine, car nous nous sentons immergés dans une réalité totalement en phase avec notre vie, et parce que nous sommes ce cow-boy qui sauve les opprimés, ou ce guerrier qui triomphe d’une armée. »

García Becerra invite à retrouver cet émerveillement originel dont parlait Kush – auteur de l’épigraphe – à contre-courant du puissant vent cinématographique qui réduit l’Amérique latine à une région marquée par la violence, le narcotrafic et la présence persistante de coutumes archaïques.

Ce qui est singulier, c’est que le miroir dans lequel l’industrie culturelle nous oblige à nous voir évite, par tous les moyens possibles, d’expliquer les causes de cette réalité. Peut-être que ceux qui applaudiront les films latino-américains à la Berlinale 2024 font, en premier lieu, partie du problème. Ce que réussit García Becerra, c’est capter l’absence de temporalité dans la communauté où vit Feliciano, le personnage interprété par Alberth Merma, une expérience totalement opposée à celle de ceux qui habitent les métropoles.

Grace à Kush, on peut raconter le film en fonction des sensations qu’il nous a laissées à la fin, mais aussi le raconter à partir de l’émerveillement originel, avant même de penser : « Comme le capitalisme fait du mal aux communautés autochtones et aux terres qu’elles habitent ». La première manière de raconter, selon l’anthropologue, est celle qui permet de renouveler toutes les questions, qui révèle les racines des choses plutôt que de simplement les décrire, comme si elles étaient des plantes déjà formées, sans revenir à la graine encore non germée.

Dans cette optique, commenter un film sur une communauté quechua, sous la pression d’une entreprise minière, du point de vue d’un jeune berger d’alpagas, est une tâche difficile. Elle l’est parce qu’elle implique de revenir au point zéro, d’oublier tout ce que l’on a appris, tout ce qui a été dit sur le cinéma latino-américain.

Insistons : revenir à zéro. Pourquoi ? Voici le second et dernier épigraphe :

« Parce qu’il est bon de revoir un peu cette réalité photographique et intelligible dans laquelle nous nous voyons, où tout est classé intelligemment et où les barbares sont des barbares et les civilisés des civilisés, où Dieu occupe son trône et le diable son enfer. Il est probable que le Christ et le diable soient deux frères jumeaux, comme le pensent les Indiens, et tout aussi probable que barbares et civilisés ne fassent qu’un. »

Ne jamais renoncer à la quête et à la remise en question de nos fondements, en suivant Kush, en vaut toujours la peine.

Source : Raíz (2024) de Franco García Barrera, Caligari Revista Cine