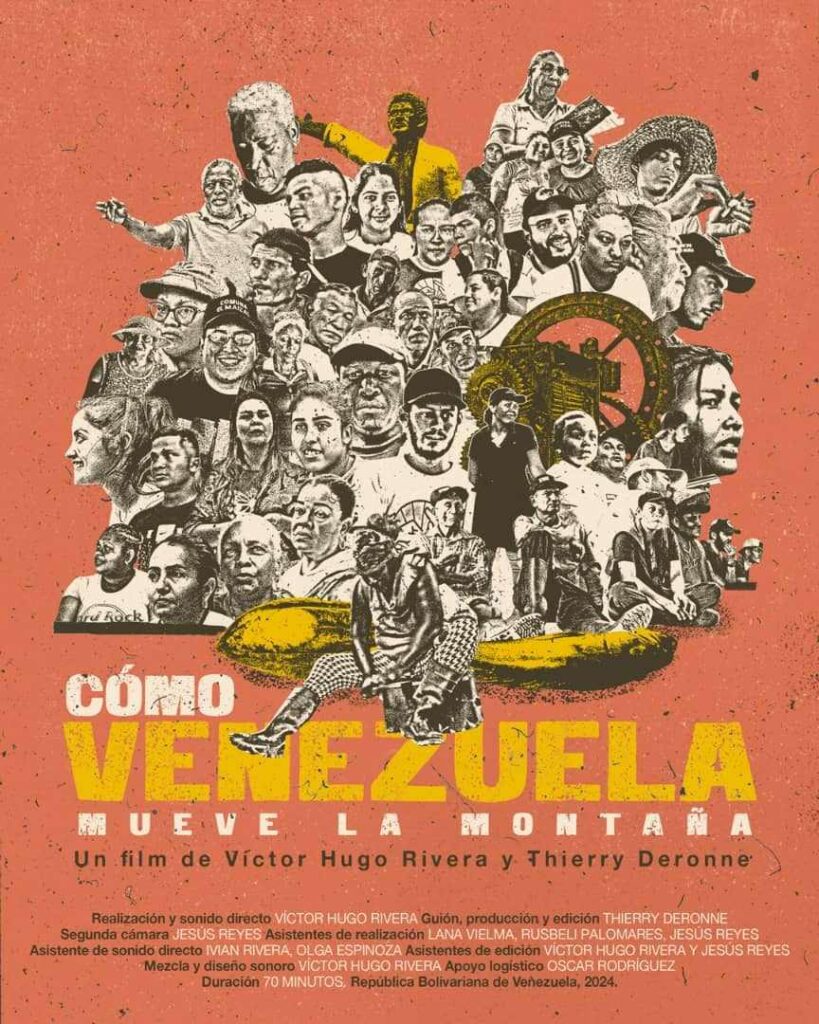

![]() Thierry Deronne et Victor Hugo Rivera

Thierry Deronne et Victor Hugo Rivera

![]() Venezuela

Venezuela

![]()

65 min

![]()

2024

Synopsis

Une plongée dans l’univers d’expérimentation politique, économique, humaine et sociale que sont les communes autogérées au Venezuela. Un chemin qui nous permet de découvrir le quotidien des comuneros et comuneras dans différentes zones du pays : la commune socialiste de El Maizal dans le Lara, la commune Che Guevara dans la zone de Mérida, les communes afrodescendantes de Cuyagua entre autres. L’accent est mis sur la vie de ces paysan·nes et cultivateur·ices des campagnes vénézuéliennes ainsi que sur l’apport et les efforts faits par le Mouvement des Sans Terre du Brésil et l’école agroécologique de La Lola, Miranda.

Trailer

Programmation

samedi 22 mars à 17h20 et lundi 24 mars à 16h – en présence du réalisateur Victor Hugo Rivera

Réalisateurs

Victor Hugo Rivera est diplômé en réalisation audiovisuelle de l’Université Nationale Expérimentale des Arts (UNEARTE, 2024) et spécialiste du son. Le Vénézuélien travaille comme enseignant et réalisateur depuis de nombreuses années à l’Escuela Popular y Latinoamericana de Cine ainsi qu’à l’UNEARTE.

Actuellement, il occupe le poste de directeur de la communication au ministère des Communes et des Mouvements sociaux de la République bolivarienne du Venezuela.

Il a réalisé l’image et le son de plusieurs longs-métrages documentaires, tels que Tiempos de lucha et Nostálgicas del futuro (2022), qui traitent de la construction du pouvoir populaire au Venezuela et ont été sélectionnés par de nombreux festivals. En octobre 2024, il a reçu la mention spéciale au festival vénézuélien Cumbe San Agustín pour son court-métrage documentaire ¿De dónde viene usted ?, qui explore l’imaginaire des éducatrices de l’école bolivarienne Maestra Isabel González, située au cœur de la commune socialiste rurale d’El Maizal.

Thierry Deronne est un cinéaste et universitaire belgo-vénézuélien (diplômé de l’Institut des Hautes Études en Communications Sociales, Bruxelles, 1985). Depuis 1994, il vit et travaille au Venezuela, où il a fondé une école populaire et latino-américaine de cinéma ainsi que deux télévisions communautaires. À partir de 2004, lorsqu’il devient vice-président de la télévision publique participative Vive TV, il se consacre à la formation du personnel et des mouvements sociaux partenaires de cette télévision. Journaliste (pour des publications telles que Le Monde Diplomatique, L’Humanité, etc.), il a reçu en 2024 le Prix national de journalisme « Aquiles Nazoa ».

En tant que réalisateur, il est l’auteur des documentaires Le Passage des Andes (2005), Carlos, l’aube n’est plus une tentation (2012), Jusqu’à nous enterrer dans la mer (2017), Histoire du Venezuela (2018) et Comment le Venezuela déplace la montagne (2024). Il est également producteur de Temps de lutte (2019).

Les deux réalisateurs présentent cette année Cómo Venezuela mueve la montaña (2024).

Pour aller plus loin

Au début de la dernière décennie, un ensemble de communautés situées le long de la rivière Cataniapo ont commencé à s’organiser pour protéger l’écosystème de la rivière et soutenir leur production agricole et artisanale. Quelques années plus tard, en réponse à l’appel de Chávez à construire des communes socialistes (autogouvernements populaires au Venezuela), 15 conseils communaux de la région se sont réunis pour former la Commune Río Cataniapo.

Aujourd’hui, environ 1 500 personnes participent à la commune. Elles sont d’origines ethniques diverses, mais la majorité d’entre elles s’identifient comme indigènes et certaines pratiquent encore la propriété commune de la terre. L’épine dorsale de l’économie alimentaire de la commune est le yuca, qui est utilisé pour la fabrication du casabe [pain plat], du mañoco [farine] et de la catara [sauce épicée]. Le yuca est cultivé selon des méthodes traditionnelles dans de petites parcelles familiales appelées « conuco », à côté de la canne à sucre, de l’auyama [citrouille], du topocho [petit plantain] et du cacao. Une économie artisanale en plein essor se concentre sur la production de paniers et de meubles en mamure [vigne].

La commune comprend des communautés indigènes avec des personnes des nations Huo̧ttö̧ja̧, Kurripako, Baré, Jivi et Yeral, ainsi que de plus petites communautés non indigènes ou « criollo ». Dans la première partie de cette série de trois articles, les membres de Río Cataniapo ont évoqué les racines de la commune dans l’organisation indigène traditionnelle. Dans la deuxième partie, nous nous sommes penchés sur la culture de la communauté Huo̧ttö̧ja̧ de la commune de Río Cataniapo. Dans cette dernière partie, nous explorons l’économie et l’impact du blocus américain sur la vie quotidienne de la commune.

[Dans plusieurs entretiens, les participants se sont exprimés dans leur langue autochtone et ont fait appel à des traducteurs de la communauté pour traduire leurs déclarations en espagnol].

PRODUCTION

Dans la commune de Río Cataniapo, le « conuco » (parcelle de culture intensive à petite échelle) est la base de l’économie locale, bien que la pêche et la chasse jouent également un rôle essentiel dans l’approvisionnement en nourriture. En outre, la commune dispose d’une économie artisanale en plein essor.

LE CONUCO ET LA PRODUCTION DE YUCA

Moraima Martínez : Notre principale culture dans cette commune est le yuca (manioc), qui sert à fabriquer le casabe, notre « pain quotidien », et divers dérivés comme le mañoco [farine de yuca] et la catara [sauce épicée].

La yuca sert également à fabriquer la yucuta, une boisson que nous offrons aux visiteurs. La partager est une expression de solidarité et reflète notre esprit communautaire profondément enraciné.

Yosuino Flor : Pour fabriquer le casabe, nous nous levons bien avant l’aube et nous nous rendons au conuco pour récolter la yuca, que nous apportons ensuite à notre casabera [hangar de fabrication de casabes]. Certains doivent marcher quinze minutes avec une charge de 50 kilos, d’autres une heure ou plus. C’est ainsi que commencent nos journées.

Lire la suite ici.

Je suis “comunero”. Communard, c’est ma profession ! C’est devenu mon style de vie. Cet amour de la commune, je le dois à la solidarité, la fraternité, au fait d’être ensemble dans les moments difficiles, mais aussi de gérer, d’organiser et de célébrer les victoires. Nous, les Vénézuéliens, on est un peuple de rêveurs, mais on est aussi un peuple qui construit. » Et voilà. Angel Prado. Homme du peuple, militant de base, chaviste de cœur et révolutionnaire par conviction », puis leader communard, devenu… ministre des Communes – au sens d’autogouvernements populaires –, précisément. Prado a été nommé le 6 juin 2024 par le président Nicolás Maduro. Ce qui ne lui a guère fait changer d’apparence, soit dit en passant. Dans son bureau situé au-dessus d’un centre commercial grouillant de Sabana Grande, une rue piétonne et populaire très fréquentée du centre de Caracas, c’est vêtu d’un tee-shirt et coiffé de son éternelle casquette rouge qu’il gère sa nouvelle activité.

La « Commune » : le programme phare de feu le président Hugo Chávez et de sa « révolution bolivarienne », projet qu’il définit peu avant sa mort par une formule lapidaire ayant le mérite de la clarté : « Comuna o nada ! » La Commune ou rien ! Appuyées sur 49 000 conseils communaux, leur cellule de base, il existe aujourd’hui 4 505 de ces Communes, réparties dans tout le pays. Au risque de surprendre les contempteurs du Venezuela, on affirmera ici d’emblée qu’il s’agit de l’expérience de démocratie participative la plus ambitieuse du continent – et même sans doute de bien au-delà.

Cofondateur en 2009 de la Commune d’El Maizal, située à cheval sur les Etats de Lara et de Portuguesa, Prado a été un précurseur, pour ne pas dire un combattant. Car, même sous Chávez, le charismatique leader bolivarien, rien ne fut donné, tout dut être conquis. La terre de la Commune, d’abord, objet d’un dur conflit avec un latifundiste, puis occupée, car improductive, par les paysans. Finalement expropriés, dans le cadre de la réforme agraire, ses 2 335 hectares furent remis par le gouvernement bolivarien aux conseils communaux (27 aujourd’hui) du « peuple organisé ». Tout un symbole : c’est Chávez en personne qui, lors d’une visite, leur offrit leurs premières semences.

Avec 3 500 familles vivant sur son territoire, la Commune d’El Maizal a développé au fil du temps, en autogestion, une intense production agricole dont les revenus lui ont permis de construire des écoles, des habitations pour les familles les plus pauvres, d’électrifier de nombreux foyers et de remettre en état d’infâmes voies de communication. Des résultats si positifs que, au terme d’une bataille politique néanmoins homérique, Prado fut élu en novembre 2021 maire de Simón Planas, le « municipio » (municipalité) qui englobe la majeure partie d’El Maizal ainsi que onze autres Communes. Une mairie d’où, dans le même esprit, furent dès lors activement encouragés les débats, les référendums et les procédures de prise collective de décisions.

Devenu ministre, Prado demeure très présent dans les cœurs et les esprits de Simón Planas (et pas que de là) : « On le connaît, on a énormément confiance en lui, nous confie Luis Vargas, membre de la Commune « Ezequiel Zamora ». Il nous a aidés quand il dirigeait El Maizal, puis quand il était maire ; maintenant qu’il est au gouvernement, on espère qu’il va nous aider encore plus. »

Depuis son ministère et conscient ou non de sa popularité exceptionnelle dans les milieux populaires, Prado expose avec conviction ce qu’il considère être le sens de sa mission : « La Commune est l’unique voie pour construire une nouvelle société, transiter vers le socialisme, comme le voulait le “comandante” Chávez, et transformer l’Etat pour qu’il cesse d’être libéral-bourgeois. »

Lire la suite ici.

Au début de la dernière décennie, un ensemble de communautés situées le long de la rivière Cataniapo ont commencé à s’organiser pour protéger l’écosystème de la rivière et soutenir leur production agricole et artisanale. Quelques années plus tard, en réponse à l’appel de Chávez à construire des communes socialistes, 15 conseils communautaires de la région se sont réunis pour former la Commune du Rio Cataniapo.

Aujourd’hui, environ 1 500 personnes participent à la commune de Río Cataniapo. Elles sont d’origines ethniques diverses, mais la majorité d’entre elles s’identifient comme indigènes et certaines pratiquent encore la propriété commune de la terre. L’épine dorsale de l’économie alimentaire de la commune est le yuca, qui est utilisé pour le casabe [pain plat], le mañoco [farine] et la catara (sauce épicée). Le yuca est cultivé selon des méthodes traditionnelles dans de petites parcelles « conuco », à côté de la canne à sucre, de l’auyama [citrouille], du topocho [petit plantain], du maïs et du cacao. Une économie artisanale en plein essor se concentre sur la production de paniers et de meubles en mamure [vigne].

La commune comprend des communautés indigènes avec des personnes des nations Huo̧ttö̧ja̧, Kurripako, Baré, Jivi et Yeral, ainsi que de plus petites communautés non indigènes ou « criollo ». Dans cette série en trois parties, les membres de Rio Cataniapo discutent des racines de la commune dans l’organisation indigène traditionnelle, de leur économie locale et de l’impact des sanctions américaines sur la vie quotidienne.

[Dans les différents entretiens, les participants se sont exprimés dans leur langue indigène et ont fait appel à des traducteurs de la communauté pour traduire leurs propos en espagnol].

LE PRÉSENT ET LE PASSÉ

Enrique Martínez : L’idée de la commune n’est pas étrangère aux peuples indigènes de l’Amazonas. Je suis Huo̧ttö̧ja̧, et pour mon peuple, partager ce que nous avons et vivre en communauté est synonyme de vie. Nous avons notre autonomie, notre système judiciaire et nos autorités légitimes fondées sur nos traditions : le conseil des anciens, le cacique [généralement héréditaire], le capitan [le plus souvent élu] et le chaman.

Avant que la culture occidentale ne pénètre nos communautés, générant ainsi des processus d’érosion culturelle, les Huo̧ttö̧ja̧ vivaient collectivement dans de grandes churuatas [maisons communes recouvertes de feuilles de palmier]. C’est dans la churuata qu’ils suspendaient leurs Huärįsą [hamacs]. C’était aussi l’espace où se déroulaient de nombreux rituels et cérémonies, ainsi que le siège du conseil des anciens.

Les sabarí [les non-autochtones] aiment diviser la terre, mais notre terre était, et continue d’être ici à Las Pavas, une propriété collective. Elle est reconnue comme propriété collective par l’État vénézuélien.

Nous sommes chrétiens, mais il est important de préserver notre culture et notre langue, car les mots racontent des histoires. Il est également important que nous conservions nos autorités légitimes ; elles remontent à plusieurs générations et ce sont elles qui nous éclairent sur ce qu’il faut faire et sur la manière d’organiser le travail.

Mais cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas de ce que la modernité a apporté, de l’électricité aux toits de zinc : nous voulons une vie meilleure. Bref, si nous ne sommes pas la communauté de rêve de certains anthropologues – qui veulent trouver des gens vivant dans une bulle – nous respectons nos anciens, nos « livres vivants », qui nous racontent les histoires de nos ancêtres.

Wilmer Curumí : Nous sommes des Huo̧ttö̧ja̧, et nous nous sommes toujours organisés en gouvernements locaux ou en gouvernements autonomes : c’est nous qui décidons ce que nous allons faire et comment nous allons résoudre nos problèmes. Nous n’aimons pas que des personnes extérieures nous disent comment nous organiser.

Lire la suite ici.

Pour de nombreux peuples indigènes du Venezuela, la commune socialiste n’est pas une nouveauté. Elle résonne avec des pratiques sociales anciennes telles que le régime foncier communal et l’autogestion. On le comprend mieux en dialoguant avec la communauté indigène Pumé de « Coporo Indígena », située dans la partie supérieure de l’état d’Apure, juste à l’extérieur de Biruaca. En raison de sa faible population, cette communauté autochtone est recensée comme conseil communal et non en tant que commune (agrégation de conseils communaux).

L’histoire de ce village Pumé, qui tire son nom du poisson de rivière Coporo, est parallèle à celle de nombreuses communautés indigènes systématiquement déplacées de leurs terres et victimes de violences structurelles. Bien que la révolution bolivarienne a apporté des réformes et des programmes importants en faveur des Pumé et d’autres peuples indigènes du Venezuela, de nombreuses injustices persistent et attendent d’être résolues.

Les hommes et les femmes de la communauté Coporo Indígena vivaient auparavant à San José de Capanaparo, près de la frontière colombienne. Cependant, en 1980, la famille du cacique Mario García s’est installée sur le territoire de l’actuelle « Coporo Indígena ». Petit à petit, ils ont construit des maisons, des puits et défriché 30 acres de terre pour y cultiver du maïs, des haricots, du topocho [petit plantain] et y planter un jardin médicinal varié.

L’année dernière, la communauté comptait 32 familles. Cependant, en janvier 2024, un nouveau groupe de familles déplacées est arrivé à pied de San José de Capanaparo, après avoir fui cette région en raison de la violence des groupes irréguliers colombiens qui traversaient la frontière. Aujourd’hui, Coporo Indígena abrite une cinquantaine de familles qui conservent leur langue et nombre de leurs traditions. Dans les témoignages suivants, trois porte-parole évoquent l’organisation et l’économie de la communauté, ainsi que l’impact du blocus états-unien sur leur vie quotidienne.

BRÈVE HISTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ PUMÉ

Mario García : les non-autochtones nous demandent souvent d’où nous venons et nous leur répondons toujours que nous sommes d’ici, de cette terre que vous et moi appelons Apure. Nous étions ici avant l’arrivée des envahisseurs ; c’était notre maison avant qu’ils ne s’emparent de nos terres et de nos richesses par la violence ; nous vivions ici avant qu’ils n’essaient de nous dépouiller de notre culture et de notre cosmovision. Le système colonial a tenté d’arracher la vie au peuple Pumé.

Pourtant, nous avons préservé et nourri les pierres angulaires de notre culture : notre système de croyances, qui est intégré à la terre ; notre structure organisationnelle, qui est centrée sur la communauté ; notre artisanat, qui nous a été transmis par les anciens ; et notre langue, qui est la clé de l’intégrité de notre peuple.

Je suis né dans une communauté Pumé à San José de Capanaparo. En fait, tou(te)s les habitant(e)s de Coporo Indígena sont originaires de Capanaparo. Certains d’entre nous, dont je fais partie, sont arrivés ici en 1980, tandis que d’autres sont arrivés il y a seulement quelques mois. Ils sont les victimes de groupes irréguliers d’origine colombienne qui ont pénétré dans la communauté et ont forcé 17 familles à fuir discrètement leurs maisons dans la nuit du 24 décembre 2023.

ORGANISATION COMMUNALE

Mario García : le maintien d’une communauté très unie, dans laquelle la terre n’est pas détenue individuellement mais fait vivre tous ceux qui y travaillent, fait partie intégrante du mode de vie des Pumé. La commune n’est donc pas une nouveauté pour nous. À Coporo Indígena, nous sommes organisés en conseil communal parce que nous sommes une petite île indigène dans un territoire colonisé par des métis, mais nous vivons en communauté.

Pourquoi est-ce que je dis cela ? Les 30 hectares de terre que nous habitons sont gérés collectivement : quiconque travaille la terre en bénéficie, et aucun membre de notre communauté ne se couchera le ventre vide si la terre donne des fruits.

Il y a des années, lorsque ce terrain nous a été attribué, l’Institut national des terres [INTI, organe gouvernemental qui gère l’aspect légal de la réforme agraire] a voulu le diviser entre les familles qui vivaient ici à l’époque. Nous n’aimions pas l’idée de diviser la terre, et nous avons donc dû affronter les autorités. Heureusement, nous avons obtenu gain de cause, de sorte que la seule clôture que vous voyez aujourd’hui est le fil de fer qui entoure le périmètre de notre terre de Coporo Indígena. Nous savons que les clôtures ne diviseraient pas seulement la terre, mais aussi la communauté.

Dans une communauté Pumé, les problèmes sont discutés lors de réunions et nous élaborons un plan pour les résoudre ensemble. C’est ce dont parlait Chávez, ce n’est pas nouveau pour nous. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous n’avons pas besoin d’aide extérieure. En fait, nous en avons souvent besoin. Par exemple, en tant que communauté, nous avons déterminé que notre priorité actuelle est l’accès à l’eau, car notre conseil communal s’est agrandi du jour au lendemain lorsque nos frères et sœurs de San José de Capanaparo sont arrivés ici en janvier. Nous avons besoin de pompes à eau, ce qui nous permettra d’augmenter notre production, et nous avons demandé l’aide du gouvernement pour y parvenir.

Lire la suite ici.

Petit à petit, les Vénézuéliens ont remonté les rues étroites du quartier de Catia pour aller voter dans les bureaux de la commune d’Altos de Lídice, à Caracas (1). L’élection de ce dimanche 21 avril au Venezuela n’a pas pour but de choisir un député, un maire ou un gouverneur. L’objectif de la consultation populaire est de définir les projets prioritaires pour chacun des 4500 auto-gouvernements communards du pays. Dans la rue, on note la forte participation des femmes. Carmen Forjado, coordinatrice de l’équipe électorale de la commune « Golpe de Timón » : « Nous sommes les 70% des électeurs, nous avons laissé le foyer, notre confort, nous nous sommes donné les moyens d’agir sur le plan politique. Nous avons le sentiment d’incarner tout ce processus ».

15.617 bureaux de vote répartis dans 49.000 conseils communaux du Venezuela ont ouvert leurs portes tôt le matin à ces électrices et aux électeurs qui ont pu choisir les priorités de chaque commune parmi sept options. Le projet retenu est transmis au ministère des communes et des mouvements sociaux, pour être financé. Il sera mis en œuvre avec le concours des habitant(e)s eux-mêmes, avec l’aide matérielle du gouvernement révolutionnaire. Les projets sur lesquels les Vénézuéliens votent sont l’eau potable, les services électriques, l’amélioration des services publics, du système de santé, de l’éducation, du sport, des transports publics, la gestion des déchets, l’entretien des rues ou des routes, la protection de l’environnement, des projets productifs, des processus industriels, le système de production agricole, etc… Qu’il s’agisse d’acheter des ambulances, d’améliorer l’approvisionnement en eau potable ou de construire un réseau Wi-Fi public, les Vénézuéliens revendiquent ce vote comme une étape avancée de la démocratie participative.

Le caractère politique de ces élections va au-delà de la politique des partis. Les communes sont un concept de l’État nouveau, proposé par le président Hugo Chávez. Son objectif reste clair : que l’État soit géré de la base au sommet et que les décisions des conseils communaux prennent toute leur place dans la prise de décision commune peuple/gouvernement. Il ne s’agit pas d’une simple consultation citoyenne, comme dans d’autres pays. Ici le résultat du vote oblige l’État à financer le projet retenu par la population.

Les projets élus ce dimanche ont été choisis après un débat approfondi au sein des conseils communaux. Par le biais d’assemblées, les habitants ont été écoutés et ont fait valoir ce qu’ils considéraient comme les principales demandes. A partir de là, ont été choisi les sept projets les plus urgents, et nécessaires.

Pour Dahis Escobar, éducatrice à l’université plurinationale Patria Grande, la participation populaire est fondamentale pour mettre en œuvre des projets qui répondent étroitement à la réalité des communes. « Ce n’est pas une simple démocratie représentative. Je ne choisis pas quelqu’un qui promet de réaliser quelque chose sans que je sache s’il va le faire ou pas, ou parce qu’il nous a dit que selon lui, tel ou tel projet est le meilleur pour la communauté. Non. Ici, la démocratie est participative et directe. Nous participons nous-mêmes au choix des projets que nous allons réaliser. Le débat sert à écouter les demandes réelles de la population ».

« Vaincre le capitalisme »

Pour José Ibarra, porte-parole des infrastructures de la commune socialiste d’Altos de Lídice, « C’est très important pour vaincre l’État capitaliste. Avant, nous étions habitués à une mairie. Mais aujourd’hui, le pouvoir populaire participe à partir de son territoire, des projets à court, moyen et long terme sont élaborés. Les gens eux-mêmes, les porte-parole des conseils communaux et le Comité Local d’Approvisionnement, participent ensemble à ce projet au bénéfice des communes »

Mères, pères, grands-pères et grands-mères accompagnés de leurs enfants, petits-enfants et neveux. Des familles entières se sont rendues aux urnes en ce dimanche qui s’annonçait nuageux à Caracas. Le ministère des communes s’attendait à ce qu’au moins 1,3 million de communard(e)s participent à la consultation. Parce qu’ils sont simples et rapides à mettre en œuvre, le gouvernement calcule que les projets retenus seront finalisés dans un délai maximum de deux mois. Les travaux seront gérés par les communes elles-mêmes par l’intermédiaire de la Banque Communale, une figure créée par l’assemblée nationale au sein du vaste éventail des lois du pouvoir populaire. Chaque commune dispose de sa propre banque, et d’une unité qui concentre l’administration des fonds. La banque recevra l’argent du ministère et l’investira conformément à ce qui a été approuvé dans les assemblées.

Contrairement aux élections traditionnelles (35 en 24 ans de révolution), les personnes âgées de plus de 15 ans peuvent participer à la consultation populaire. Pour Dahis Escobar, la présence des jeunes est un gage de plus grande représentativité dans le choix des projets. « Les plus de 15 ans peuvent choisir les projets qu’ils préfèrent, l’important est que ces projets soient réalisés par les habitants de ces communautés eux-mêmes. C’est un projet pour toute la commune, qui profite à toute la commune, pas à un secteur, pas à un individu, mais à toute la commune ».

Lire la suite ici.

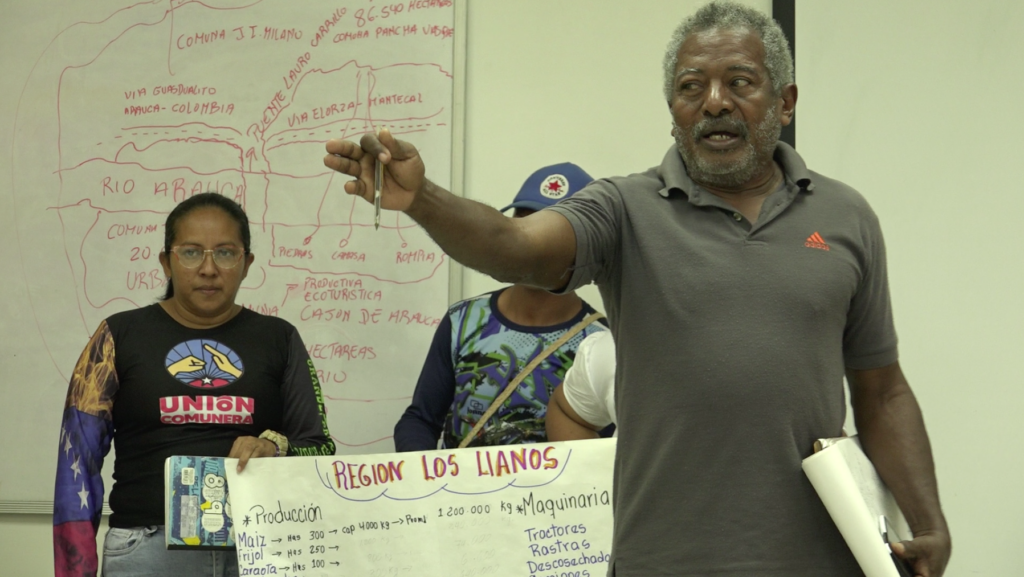

Depuis le début du mois d’octobre le réalisateur et formateur Victor Hugo Rivera de Terra TV et de l’école populaire et latino-américaine de cinéma (photos ci-dessus) travaille avec les communard(e)s de El Maizal pour renforcer leurs moyens de communication. Cette commune revêt une importance stratégique car elle couvre la plus grande extension de terres communardes du Venezuela et sert de tremplin d’autres expériences communardes dans tout le pays.

Dans cette école intégrale nourrie de plus de dix ans d’expérience, où se croisent des communard(e)s de tout le pays, notre école audio-visuelle va s’établir en 2022 pour former et produire de manière permanente. C’est dans la lutte de ce mouvement social communard que se trouvent les bases d’une « communication communarde » : fédération participative de voix, de regards, surgissant des multiples territoires de vie et de travail. Ce chantier formatif devient de plus en plus urgent vu le retard pris par une gauche qui a cru naïvement qu’il suffisait d’imiter les techniques du capitalisme pour affronter celui-ci.

Vous pouvez renforcer les activités de cette école permanente d’El Maizal et des autres ateliers ouverts dans des communes au Venezuela, en nous faisant un don :

Compte Crédit Mutuel 00020487902

Titulaire: LABORATOIRE INTERNATIONAL POUR L’HABITAT POPULAIRE DURABLE, 25 RUE JEAN JAURES, 93200 ST DENIS

Code IBAN: FR76 1027 8061 4100 0204 8790 256

Code BIC: CMCIFR2A

SVP ne mentionner que : « Soutien Terra TV »

D’avance nous vous en remercions.

Comprendre la commune d’El Maizal (par Michele de Mello)

« La commune ou rien ! » insistait Hugo Chávez pour qui la révolution bolivarienne passait par l’essor des organisations communardes. Depuis 12 ans, dans l’ouest du pays, entre les États de Lara et de Portuguesa, près de 4500 familles vivent et produisent des aliments sains de manière totalement collective. Cette commune rurale est le résultat d’une occupation des terres par les paysan(ne)s en 2009, qui a permis de les consacrer à la réforme agraire.

« Chávez a jeté les bases d’une nouvelle géométrie d’un pouvoir citoyen que les institutions empêchaient historiquement en le rejetant dans l’illégalité. Pour nous la parole de Chavez avait force de loi, c’est pourquoi ici nous avons mis en place ce modèle de commune. Notre communauté de travail, loin d’être séparée par des visions différentes, se rassemble autour d’un combat, d’un projet » explique le leader communard Angel Prado.

A raison de six heures de travail par jour, 180 communard(e)s sont responsables de l’entretien de 14 entreprises de production sociale. Outre le maïs, le café, les légumineuses et les légumes, les agriculteur(trice)s transforment également la farine de maïs et produisent du lait, du fromage et de la viande avec des bovins et des porcs. « Notre histoire est liée à l’agriculture. Nos premières graines nous ont été données par le président Chávez lors d’une visite. Nous avons planté 150 hectares de haricots, puis il est revenu ici pour voir comment se passait la production. De cette culture est née l’entreprise Ezequiel Zamora, qui vise la mécanisation agricole. C’est cette entreprise qui, depuis 2010, nous a donné le plus gros excédent et nous a permis de nous développer en interne, ainsi que de servir socialement les communautés qui se trouvent dans la commune » se souvient Jennifer Lamus, travailleuse communarde.

Cette année, la commune d’El Maizal a cultivé 300 hectares de maïs, mais dans tout le pays, on compte déjà environ 1100 hectares de maïs cultivé avec des semences autochtones produites par la commune avec le soutien des militant(e)s brésilien(ne)s de la Brigade internationaliste Apolônio de Carvalho du Mouvement des Travailleurs ruraux Sans Terre (MST).

L’objectif principal est de devenir un territoire autosuffisant, tant sur le plan alimentaire qu’économique. La commune d’El Maizal a été le coup d’envoi de l’émergence de 11 autres communes dans la région centrale du Venezuela. La proposition de Chavez était que les domaines communaux unifient l’organisation à partir de la base pour construire une nouvelle « hégémonie territoriale ».

Lire la suite ici.