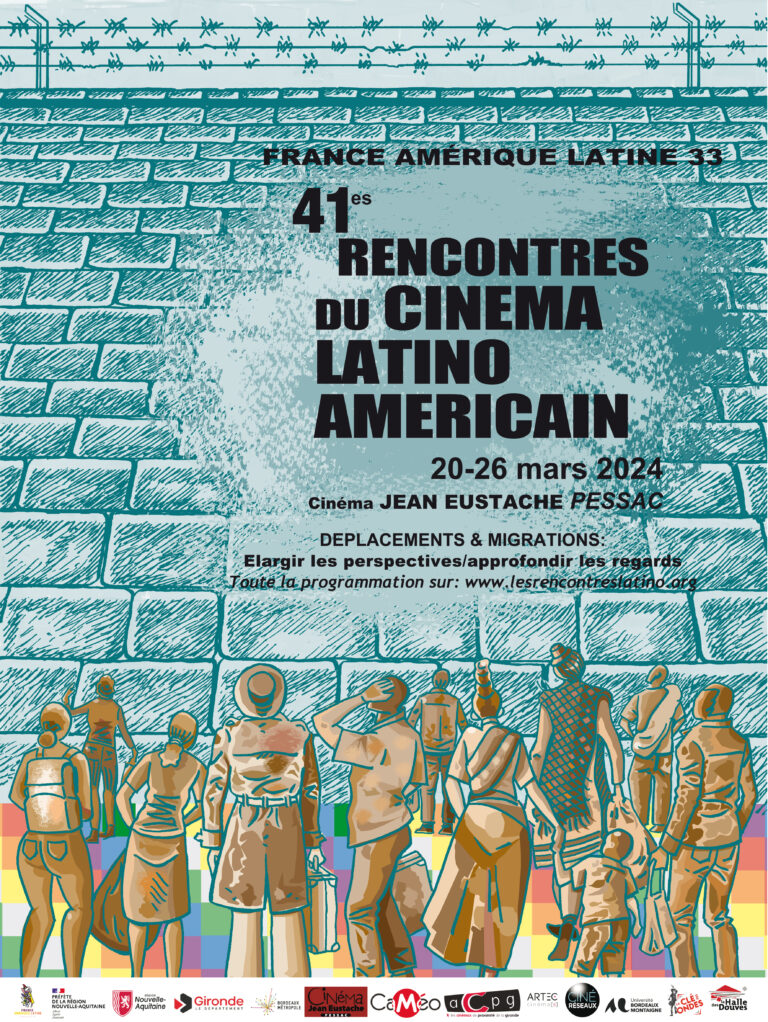

DEPLACEMENTS ET MIGRATIONS : ELARGIR LES PERSPECTIVES, APPROFONDIR LES REGARDS

“Je pars, mère, pour La Havane, manger des bananes frites,

ici les pauvres ne sont qu’esclaves des riches”.

Dans l’histoire mondiale des migrations, le continent latino-américain occupe une place particulière de par les déplacements massifs de population qui ont et ont eu lieu vers / dans / de l’Amérique latine.

Nous ne ferons pas l’histoire de ces migrations, il nous faudrait bien plus d’une édition. Cependant, comment aborder les déplacements-migrations sans tenir compte des relations historiques, coloniales, sociales, économiques, culturelles, géographiques et politiques sur un temps long ?

Colonisation et peuplement par les pays occidentaux ; déplacements forcés des peuples originaires et construction de frontières. Que dire de l’apport sur le continent de millions d’africains esclaves, puis de coolies chinois ?

De 1880 à 1940, l’Europe déverse des millions de pauvres (Italie : 4 M, Espagne : 2,5 M), les bourgeoisies garantissant ainsi leurs privilèges de classe. Ainsi l’Argentine a vu doubler 2 fois sa population en 35 ans (1,8 M en 1969, 4 M en 1995 et 8 M en 1914). Plus proche de nous, les exilés politiques de la guerre civile espagnole vers l’Amérique latine.

Années 1970, instauration de dictatures dans presque tous les pays : émigration politique massive vers les pays occidentaux. Années 90, la mondialisation des marchandises a impliqué celle de la force de travail. Tel ces braceros mexicains (1942-1964) qui, à peine déchargés des camions qui les transportaient, étaient dénudés et fumigés comme ou pire que des animaux.

Alors quel pan du voile qui recouvre cet immense chantier soulever ? Quelle mise au point choisir qui élargisse nos perspectives et approfondisse nos regards ?

Déconstruire la xénophobie, le racisme, les peurs et les manipulations politiques qui font dire “on ne peut pas accueillir toute la misère du monde” ou encore qui nous parle du “coût” de la migration, réduisant les personnes à leur utilité marchande. Les enfants de latino-américains migrants sont-ils “issus de l’immigration” et non du ventre de leur mère comme chante si bien Awa Ly ?

Choisir de considérer quelques aspects du champ migratoire : les causes du départ, le trajet, l’installation, le retour ou l’impossible retour.

Dépoussiérer les discours des institutions onusiennes et des nations qui cherchent une “gouvernance mondiale des migrations”, par un contrôle des “migrants” – qui menaceraient la stabilité des états – avec un biais utilitariste (gagnant-gagnant) et sédentariste, aucun des deux n’envisageant “la possibilité du choix de migrer comme une décision autonome relevant de la liberté de circuler” (http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1749).

A l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui établit le droit de quitter son pays (émigrer), ajoutons la question de la mobilité comme droit inaliénable de tout être humain à se déplacer librement et à immigrer.

Osons la solidarité, cela ne coûte rien d’essayer !

Pour aller plus loin

La thématique de la migration que nous avons choisie est un sujet qui nourrit chaque jour, et partout dans le monde, l’actualité. Pourtant, les définitions qui fondent ce thème sont vagues. En effet, la qualification des personnes migrantes reste abstraite et souvent arbitraire.

Afin de comprendre les enjeux de la migration, il est important de définir et redéfinir les termes qui la composent. Le terme migrant, tout d’abord, s’est converti en fourre-tout, dans les médias particulièrement. De cette manière, la migration n’est plus vue que comme le déplacement, l’exode massif, d’une certaine population. L’OMI (1) définit la personne migrante comme celle « qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays ». Ce terme englobe toutes les personnes qui se confronte à l’exil. Cependant, cette généralisation ne permet pas de prendre en considération les individualités et la singularité des situations des personnes migrantes. Les désignations réfugiés, exilés, étrangers ou encore immigrés et émigrés se confondent. Leurs définitions sont proches et pourtant non-dénuées de sens au niveau de leur usage. En effet, il existe, dans nos représentations sociales, une hiérarchisation des personnes en situation de migration. La connotation derrière chaque mot a son importance et accentue la différenciation entre les populations estimées légitimes, ou non, de recourir à la migration. C’est généralement le traitement des migrants par les pays où les villes d’accueil qui façonnent la manière de considérer de ces personnes. Par exemple, l’emploi du terme « immigré » ou « émigré » rend la personne migrante actrice de son déplacement alors que dans de nombreux cas elle y est forcée. Aussi, la perception des institutions et des pays d’accueil qui les perçoivent comme des « immigrés » et non des « émigrés » défavorise la prise de conscience, sur leur parcours notamment. Il y a, dans nos sociétés, la valorisation d’un type de parcours plutôt qu’un autre. Le sociologue Zygmunt Bauman décrit un phénomène qui se rapporte à la réflexion que nous avons développée (2). Selon lui, le vagabond, qui arrive par un hasard ou par la force d’une situation inconfortable dans son lieu d’origine est davantage soumis à la stigmatisation et à la discrimination que le serait le touriste qui ne porte pas sur lui la menace de l’enracinement dans sa terre d’accueil. En Amérique latine, les principales raisons de la migration sont liées aux contextes politique, économique, écologique et social. Les conséquences de ces situations poussent certaines personnes à fuir pour s’établir dans un lieu imaginé comme plus sûr. Aussi, la migration porte en elle la revendication du droit à la vie digne et de nombreuses luttes comme celle contre la violation des droits humains. Les organisations internationales travaillent à la considération des différents parcours de vie qui mènent à l’exil et au déplacement. Dans de nombreux cas, les conditions de déplacement et d’accueil sont désastreuses et problématiques quant aux droits humains et à la vie digne. En effet, alors que le déracinement et la perte d’identité, en partie liée à la culture, sont des épreuves sur le chemin de l’exil, les conditions externes à ce déplacement ne favorise pas un nouvel ancrage. Il existe également des parcours de vie qui mettent en lumière les pratiques nomades de certaines populations et le fait que la migration est un droit, peu importe les motivations qui y poussent. En ce sens, il est essentiel de rappeler que l’étude de la migration n’est pas synonyme de misérabilisme. Enfin, la notion d’étranger instaure cette distance entre nous et les autres, ceux qui ne sont pas supposés partager notre espace. Or, la migration est un phénomène si complexe qu’elle ne doit pas toujours être assimilée au passage d’une frontière internationale. Elle peut être intra-continentale, intra-régionale et même intra-nationale. La proximité entre les peuples d’un même pays n’empêche pas la déshumanisation des personnes migrantes, notamment par le biais du vocabulaire employé.

Alors, ces réflexions autour de l’usage, et du bon usage, des mots proviennent d’une volonté de repenser le rapport que nous avons, européens, à la migration en ouvrant notre regard sur différents types de déplacements, de par leurs causes, leurs conséquences et leurs lieux. Les exemples que nous fournit le continent latino-américain permettent de s’interroger sur les pratiques de migrations qui ont lieu et qui parfois, s’imposent.

(1) Organisation Mondiale de l’Immigration au sein de l’ONU. URL : https://www.iom.int/fr/propos-de-la-migration

(2) CHARDEL Pierre-Antoine, « Le vagabond, l’exclu, le rebut (ou les violences inassumées de la mondialisation). Lecture de Zygmunt Bauman », Chimères, 2015/1 (N° 85), p. 31-40. DOI : 10.3917/chime.085.0031. URL : https://www.cairn.info/revue-chimeres-2015-1-page-31.htm

MIGRATION/MIGRANTS

OMS : mouvement de population vers un territoire d’un autre Etat ou au sein du même Etat.

OMI : toute personne qui se déplace ou qui s’est déplacée, à travers une frontière internationale ou au sein de son pays, loin de son lieu habituel de résidence, indépendamment de sa situation juridique, du caractère volontaire ou involontaire de son déplacement, les causes et la durée de son séjour.

L’INSEE propose des statistiques sur les migrants en France, la plupart d’entre eux sont des migrants intra-communaux, intra-régionaux, cela montre qu’il n’y a pas que des migrants internationaux telle l’image stéréotypée qui est véhiculée, dans les médias notamment.

ETRANGER/XENOS

Utilisé pour parler d’une situation temporaire parce que selon la législation, la naturalisation est possible. Pourtant dans le langage courant, il est employé comme un substitut de migrant, d’immigré. C’est le marqueur d’une prise de position, soit le fait qu’il existe un “nous” qui nous différencie des “autres”.

EXIL/É

Dans l’exil réside l’idée d’obligation, d’expulsion, de condamnation même. La mise hors du territoire peut être imposée ou bien s’imposer au vu des conditions. Malgré une décision délibérée, il n’y a parfois pas d’autres choix.

RÉFUGIÉ

ONU : Personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

FRONTIÈRES

ONU : Frontières politiquement définies séparant le territoire ou les zones maritimes entre les entités politiques et des zones où ces entités politiques exercent un contrôle aux frontières sur leur territoire ou en dehors de leur territoire. Ces zones sont, entre autres, les points de passage frontaliers (dans les aéroports, les points de contrôle terrestres ou les ports), les zones d’immigration et de transit, la zone frontière comprise entre les points de passage de pays voisins, ainsi que les ambassades et les consulats (dans la mesure où un visa doit être délivré).

DÉPLACEMENT FORCÉ

ONU : Mouvement de personnes ayant été forcées ou contraintes de fuir ou de quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituelle, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets.

SOURCES

https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration

https://www.histoire-immigration.fr/les-mots/qu-est-ce-qu-un-migrant https://www.cire.be/publication/refugie-demandeur-dasile-migrant-lexique-et-definitions/

L’Amérique latine connaît une forte migration intra-régionale et intra-continentale. De nombreuses populations empruntent le chemin de l’exil au sein de leur pays, ou bien, traversent les frontières voisines. Entre les pays du Nord, comme la Colombie et le Vénézuela, ou au sein du cône Sud, entre l’Argentine, le Chili et l’Uruguay, les circulations sont très importantes et se multiplient sans cesse. Les populations latino-américaines n’échappent pas au déplacement forcé. Dans le cône sud du sous-continent, les dictatures des années 1970 et 1980 ont été à l’origine de nombreuses migrations. Les Argentins, par exemple, ont eu à fuir la menace d’un régime autoritaire violent. Dans ce cas, les émigrés se tournaient davantage vers les pays d’Europe ou les Etats-Unis. Les pays frontaliers étaient, eux aussi, soumis à des dictatures qui ne leur promettaient pas un avenir plus sécuritaire. Dans un autre temps, en Colombie, la migration au sein du pays et vers les pays voisins, tels que le Vénézuéla, est très courante. Du fait de la montée de la violence causée par les narco-trafiquants et l’organisation criminelle des paramilitaires, une forte insécurité pousse les populations des lieux reculés à se rapprocher des grandes villes. L’anthropologue Michel Agier aborde les conditions de ces personnes en mouvement. Il décrit les déplacés comme « des personnes qui ont été obligées de migrer dans leur propre pays parce que leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté ont été mises en cause ou menacées » (1) . Tout comme pour la migration internationale, les causes de l’exil sont multiples et leurs conséquences également. Il n’est pas plus simple de faire le choix du déplacement, ou de le subir, au sein de sa région d’origine. En effet, les motifs sont tout aussi complexe que l’installation et l’intégration dans de nouveaux espaces dans lesquels les populations migrantes ne sont pas toujours les bienvenues. Les stigmatisations, les discriminations et la violence envers les personnes qualifiées comme « étrangères » causent des difficultés puisqu’elles perdent, en se déplaçant, leurs situations (emplois, cadres socio-familiaux, etc.) et parfois même, leurs identités. Alors, l’errance et la dépossession de son origine culturelle sont aussi des effets de la migration intra-régionale et intra-sous-continentale. Les mêmes problématiques liées aux droits humains et à la mémoire de ces populations, connues à l’international, sont d’actualité au sein de la région latino-américaine et au sein même des pays.

(1) AGIER M., « Perte de lieux, dénuement et urbanisation : les desplazados de Colombie », communication présentée au symposium de l’Observatoire sociopolitique et culturel, Déplacés, Migrations internes et Restructurations territoriales, du CES (Centro de Estudios Sociales) de l’Universidad nacional de Colombia, Bogotá, 5-7 mai 1999. URL : https://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/6314/7975/2722/010021956.pdf